こんにちは。SCSKの松渕です。

半年ほど前から、エンジニア界隈のSNSや技術ブログで「DeepWiki」という名前を見かけることが増えていませんか?

この記事では、「Deepwikiって結局何がすごいの?」「どうやって使うの?」という初学者向けのブログとなってます!

本記事は、筆者個人の見解に基づき、DeepWikiの使用経験を共有することを目的としています。Cognition社の公式見解を示すものではありません。

DeepWikiとは

DeepWikiの概要

このサービスを提供するのは、アメリカ合衆国・サンフランシスコを拠点とし、自律型AIソフトウェアエンジニア「Devin」を開発した話題のAI企業、Cognition AIです。2023年11月の創業からわずか半年で企業評価額が20億ドルに達した、AI界の超新星が生み出したプロダクトです。

類似サービスとの違い/強みとは以下のようなところではないでしょうか。

-

手軽な利用:GitHubのURLの

github.comをdeepwiki.comに書き換えるだけで、AIがリポジトリを瞬時に解析し、ドキュメントを自動生成します。※公開レポジトリが前提

個人的にはこの手軽さという要素は非常に大きいのではないかと思います。(2025/11現時点では)費用も無料です。 -

コード構造の可視化:単なるテキストの要約ではなく、依存関係やクラス構造を可視化したアーキテクチャ図も作成します。

-

対話型Q&A:生成されたWikiの内容について、AIにチャット形式で質問し、コードベースに基づいた明確な回答を得られます。

類似サービスとの違い

類似サービスは、Cursor等のコーディングエージェントに対してドキュメント化したりQ&Aすることになるかと思います。

ある程度似たことはできると思いますが、Deepwikiはコード理解/可視化に特化したサービスとして提供しているという点がユニークであると理解してます。

| 比較項目 | DeepWiki (AIドキュメント) |

Cursor等 (コーディングエージェント) |

GitHub Wiki (手動ドキュメント) |

Confluence等 (総合ナレッジ) |

| 主な目的 |

コードベース全体の可視化、理解 |

コードを書く・編集する |

チーム内共有 |

全社・チームの知識管理 |

| 強み | 全体像の自動把握、高精度な図、対話型Q&A | IDE内でのシームレスな質問、コード生成・リファクタリング、デバッグ支援 | GitHubとの親和性、手動での高いカスタマイズ性 | 汎用性、豊富な表現力、コード以外のナレッジも一元管理 |

| 弱み | コードの編集・デバッグ不可(Devinを利用する必要有) | プロジェクト全体の俯瞰には向かない、大規模なドキュメント生成が目的ではない | 作成・更新が完全手動(陳腐化しやすい) | コードの自動解析はできない |

| コスト感 | 無料(Devinでのコード編集は有料) | 月額課金制が多い | 無料(GitHubプランによる) | 無料枠があり、機能に応じて有料が多い |

ですが・・・!!

11月13日にGoogleから、Code Wikiというサービスの発表がありました。

まだ公開プレビュー中ですが、目的がDeepWikiと似通っているように思えました。

利用可能になったら使ってみて違いをレポートしていきます!

そもそも、Code Wikiが出てくると聞いて調べているうちにDeepWikiにたどり着いたのが今回のブログのきっかけでした。

公開レポジトリのDeepWikiを見てみる

前章で説明した通り、公開リポジトリならGitHubのURLのgithub.comをdeepwiki.comに書き換えるだけです。

つまり、公開リポジトリのDeepWikiはだれでも作成と参照が可能です。

たとえば、GeminiCLIのdeepwikiのページはこちらです。非常に詳細にドキュメント化されているのがわかります。

アーキテクチャー図やフロー図、表などあらゆる出力形式を駆使して可視化されているのがわかるかと思います。

プライベートリポジトリに対してDeepWikiの作成

前置きが長くなりました。ここからプライベートリポジトリに対してDeepWikiを使ってみたいと思います。

Devin用ユーザ作成

DeepWikiはDevinの一機能として提供されているようですのでDevin用のアカウント作成が必要となります。

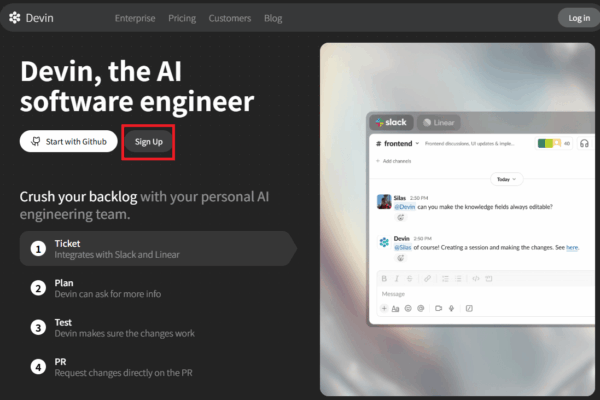

こちらにアクセスします。「Sign UP」を押下。

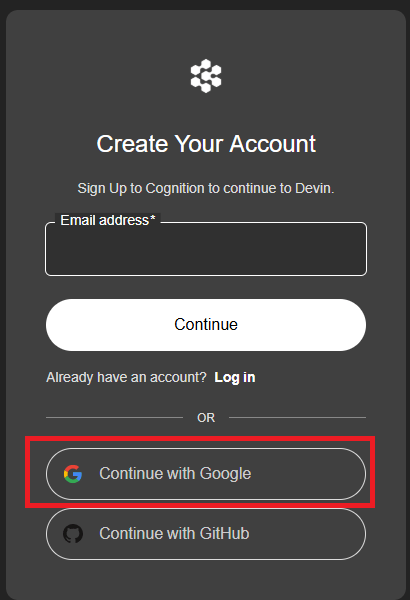

アカウント作成画面になりますので、作成します。私はGoogleアカウントを利用しました。

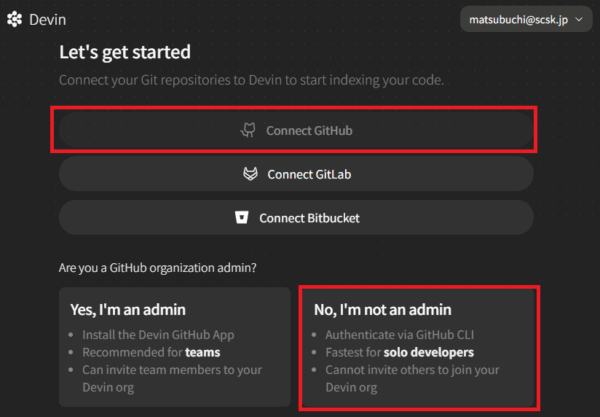

作成後、GitHubもしくはGitLabとの連携画面に遷移します。

私はGitHubと連携しました。

また、組織管理者か、単独での開発者かを選びます。

GitHubのOrganizationとDevinのOrganizationを一致させて、Devin上で共同作業をさせるためには左を選ぶべきとのこと。

今回は検証で一人で開発しているものなので右を選びました。

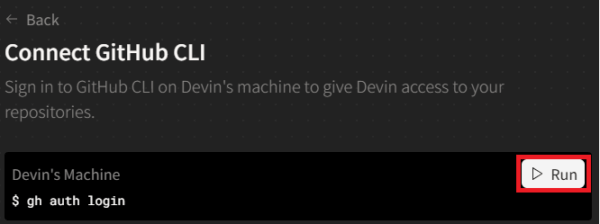

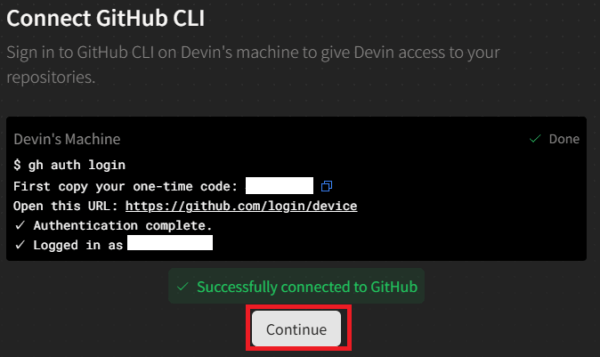

github CLIでの認証が走ります。「Run」を押下します。

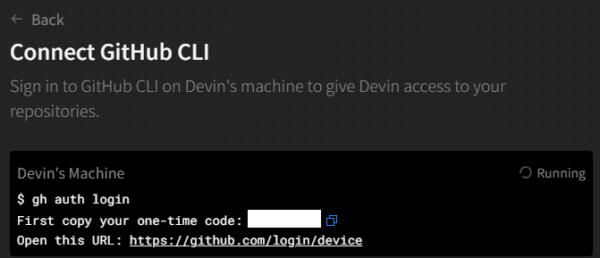

ワンタイムパスワードが発行されます。表示されているURLクリックします。

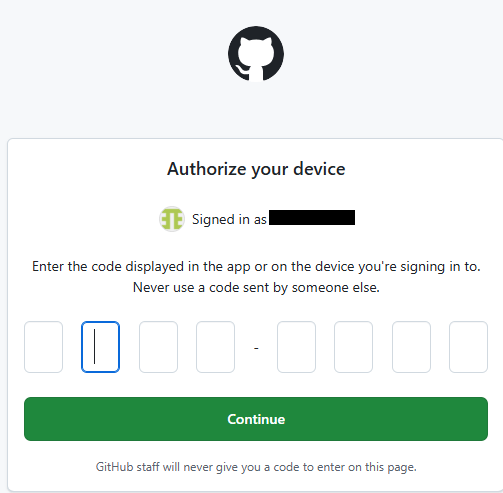

先ほどのワンタイムパスワードを入力します。

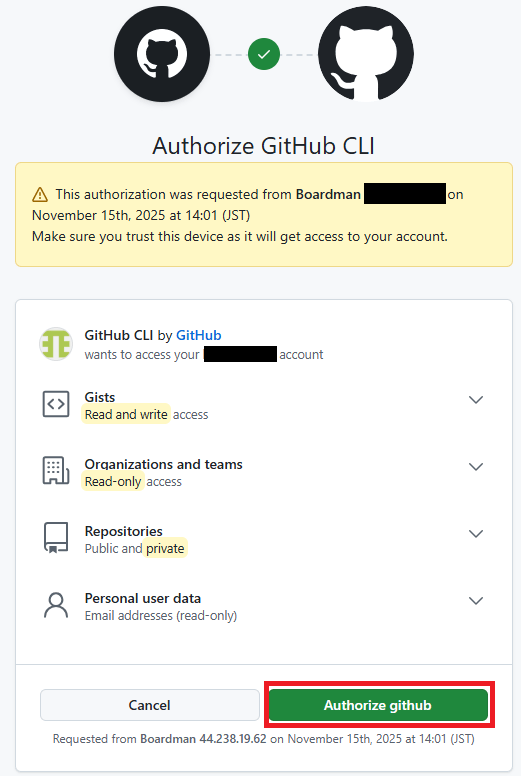

Authorize githubを押下します。

連携が成功しました!

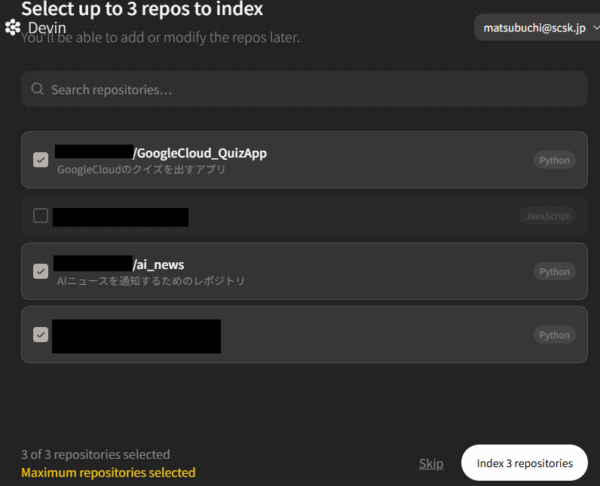

自動でDevinの画面に戻ります。リポジトリを選ぶ画面になります。

※このタイミングでは3つまでしか選べないようですが、時間がたったら他のものも追加で選べました。

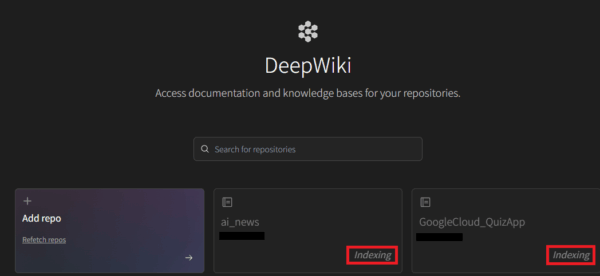

indexingになるので、作成完了まで待ちます。10-30分程度。

DeepWikiの動作確認

日本語化

出てきた!!と思ったら英語でした。落ち着いて考えれば当然です。世界の標準言語は英語です。

DeepWikiは日本語にも対応していますので、日本語で出力させます。

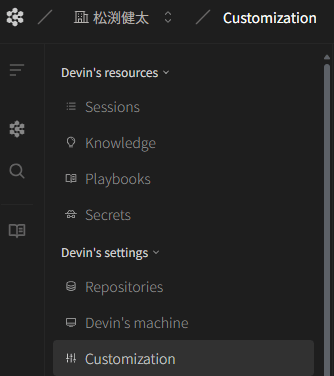

「Devin’s Settings」の「Customization」を押下します

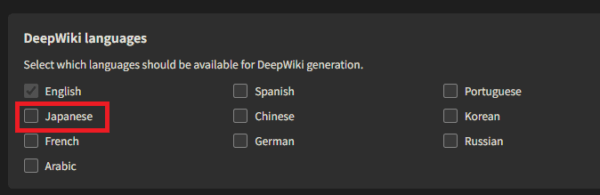

ページ下部に移動し「DeepWiki languages」の中からJapaneseを選択。

結構いろんな言語対応してますね。

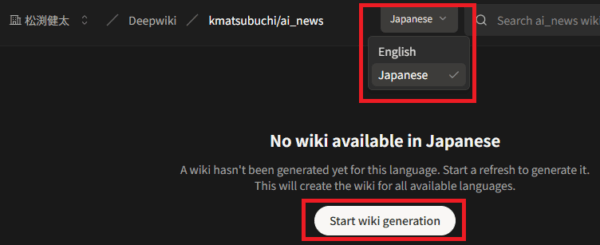

そうすると、DeepWikiの画面に戻った時にプルダウンで選べるようになります。

Japaneseを選び、「Start wiki generation」を押下してindex再作成まで待ちます。

10-30分程度待ちます。

出力確認

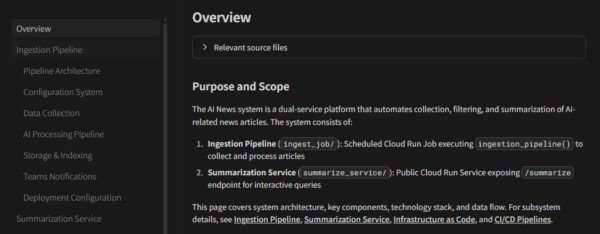

出力されたものを確認してみます。

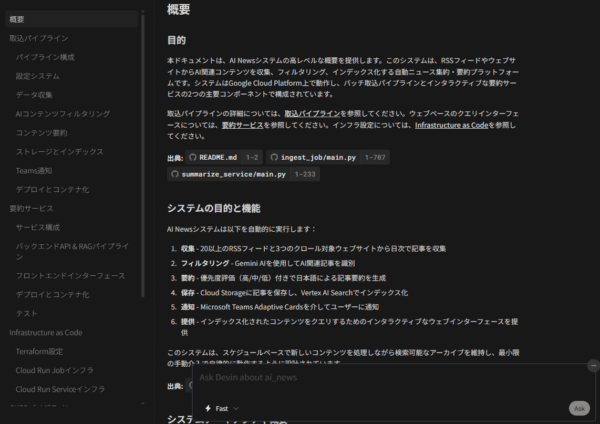

まずは概要です。AIっぽい文章であることは否めないですが、概要わかりやすくまとまってますね。

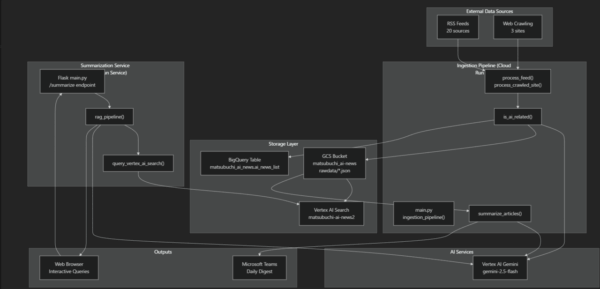

アーキテクチャ図も出力されてました。これはすごいですね!!

可視化方式がさらに向上すればそのまま運用ドキュメント化できそうなレベルです。

パイプライン、AIサービス、サマリサービス、ストレージ層等で区分けされてキレイに見えます。

アウトプットが何かも2つ明確になってます。

そもそもこのアプリですが、ネット上からAI関連のニュースをRSSで集め、各ニュースを要約してteamsに投稿します。

ちなみにJules使って開発したアプリです。

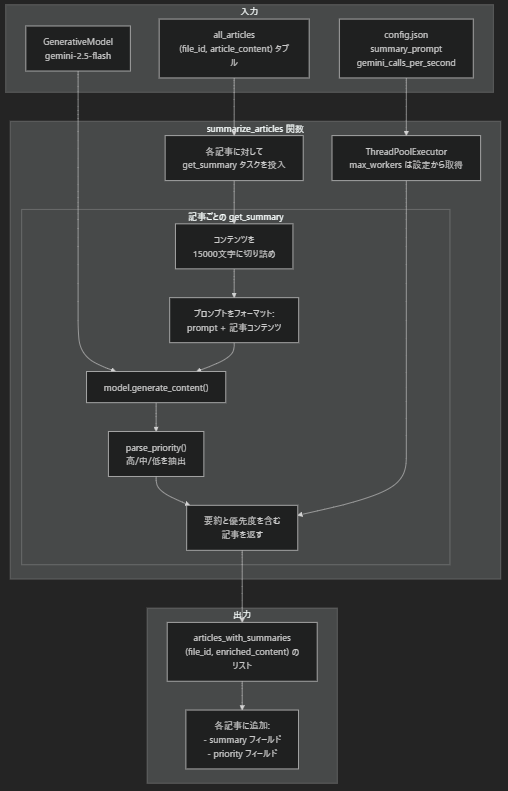

上記の処理の流れのうちの、各ニュース記事を要約する処理部分だけのアーキテクチャ図 などもありました。

DeepWikiが生成したドキュメントは合計28ページにもなり、1ページあたり約8,000文字のたっぷりボリューム感です。

処理の細かい部分まで詳細にドキュメント化/可視化してくれています。

Q&Aしてみる

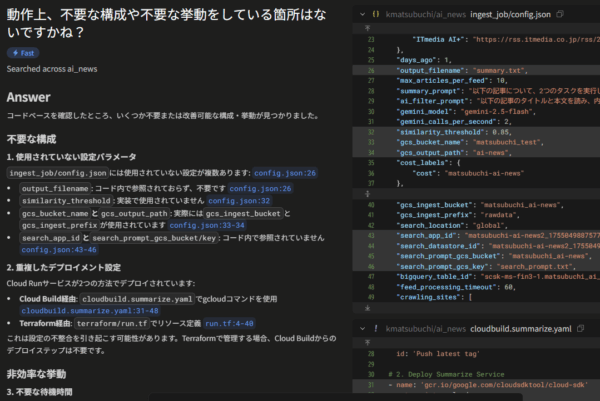

途中でVertex AI Search使って過去のニュースをRAG化しかけた痕跡とかが残ってます。

ので、おそらく無駄な部分があると思いDevinに聞いてみたところ、

コード全体をスキャンしたうえで、以下のように応答を返してきました。

Devinでのコード編集作業等をする場合は、月額$20~の従量課金と、月額$500、企業向け個別プランの3タイプです。

詳細はDevinの公式サイト参照ください。

まとめ

本記事では、Cognition AIが提供するAIコードドキュメントサービス「DeepWiki」について、その概要から具体的な使用方法までを解説しました。DeepWikiは、公開リポジトリであればGitHubリポジトリのURL(github.com)をdeepwiki.comに書き換えるだけで、AIがリポジトリを瞬時に解析し、ドキュメントを自動生成する手軽さが特徴です 。

記事内ではプライベートリポジトリで利用するためのDevinアカウント作成手順 、GitHub CLIを使った認証方法 、さらに生成されたWikiを日本語化する設定 を画像付きで紹介しました。

DeepWikiの強みは、単なるテキスト要約に留まらず、依存関係を可視化したアーキテクチャ図を自動生成する点 や、コードベースについてAIと対話型でQ&Aができる点です 。2025年11月13日にはGoogleからも類似サービス「Code Wiki」が発表されており 、コード理解・可視化AIの分野は今後さらに注目されるでしょう!!

_____

「Devin」「DeepWiki」および関連する名称は、Cognition社またはその関連会社の商標または登録商標です。