こんにちは。SCSKの雪山です。

8/5(火)~8/6(水)に東京ビッグサイトで開催された「Google Cloud Next Tokyo ’25」に参加しました!(Day2のみ)

私はこれまでGoogle Cloudを利用したことがなく、、、そのため初心者目線でイベントの概要・感想などをまとめてみました。

利用されている方からすると当たり前の内容も含まれるかもしれませんが、ご容赦ください。

基調講演

事前のセッション登録画面では満席になっていたため立ち見覚悟でしたが、席は先着順だったようで無事座ることができました。

基調講演では、AIを中心としたさまざまなサービスの進化や、各企業の活用事例・実践デモなどが紹介されました。

AIの需要は8年間で約1億倍になっているとのこと。AIは現代において不可欠なものになっていると改めて感じさせられました。

また、セキュリティについての紹介では、「AIで守る、AIを守る」という言葉がありました。

AIは日々進化していますが、そのAIを利用することなどで攻撃者の技術もより巧妙になっています。Google CloudではAIを用いた様々なセキュリティサービスを提供しており、これらを利用することでシステムを「AIで守る」ことが可能です。また、今回の講演では、モデルの盗難やAIシステムへの脅威を防ぐ「AI Protection」という機能も紹介され、これからは「AIを守る」という視点も重要と感じました。

参考:AI Protection の発表: AI 時代のセキュリティ

セッション

いくつかセッションに参加しましたので、ざっくり内容をご紹介します。

(事前登録がイベント開催間近になってしまい、人気のセッションはすでに満席になっていました。。)

我々は、生成AIアプリを開発するべきなのか

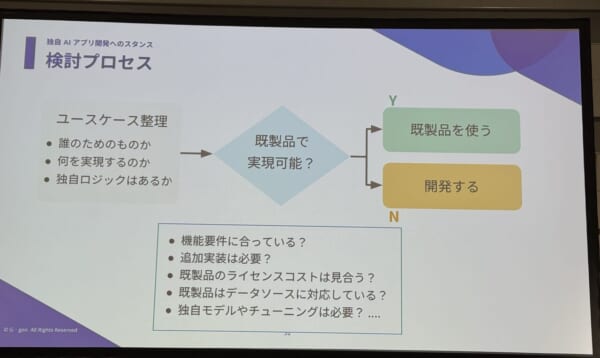

多種多様なAIのサービスが提供されている昨今、自社で生成アプリを開発すべきなのか、というお題のセッションでした。

前半はGoogle Cloudが提供しているAIソリューションの簡単な紹介でした。(Gemini,Gems,NotebookLM,Vertex AI,Google AI Studio,ADK,Model Armor,BigQuery ML…などなど)今や当たり前なのかもしれませんが、多種多様なツールが提供されているなと感じました。

で、本題への回答は、結局「ケースバイケース」とのこと。

- 単純な業務改善が目的:できあいのサービスを利用すべき

時間をかけて作りこんでも、Googleがそれを上回る製品をリリースすることも考えられ、無駄になってしまう可能性があります。また、上述した様々なAIソリューションもあり、既製品で十分対応可能なケースも想定されます。

- 自社特有のロジックや独自機能との連携が必要:開発を検討

まずは既製品で対応可能か検討し、NGだった場合に開発を検討すべき、とのことでした。Geminiアプリの精度が足りない場合や、より複雑かつ多段な作業をさせたい、セキュリティ要件が厳しい、などのケースが該当します。

要は既製品で可能なことに加え、要件やユースケースをちゃんと整理・検討したうえで開発要否を判断すべき、ということですね。

様々なソリューションが提供されているため、多くの場合は既製品で対応可能ではないかと個人的には思いますが、単純な業務改善でない場合は結局セキュリティ面や独自機能との連携の要件があったりで、開発するという判断になる場合が多いのかなと思いました。

AI時代に必要なセキュリティマネジメントスキル

クラウドセキュリティにおいて、Google Cloudの最新のセキュリティプロダクトの紹介と、AIを利用した効率的で安全なセキュリティマネジメントの実現方法についてのセッションでした。

クラウドが主流となりつつある今、AIアシスタントの進化・自律型AIエージェントの登場により、マネジメント業務についても変革が進んでいます。セキュリティマネジメントにもAIをうまく活用すれば、より効率的で安全なマネジメントが可能になります。

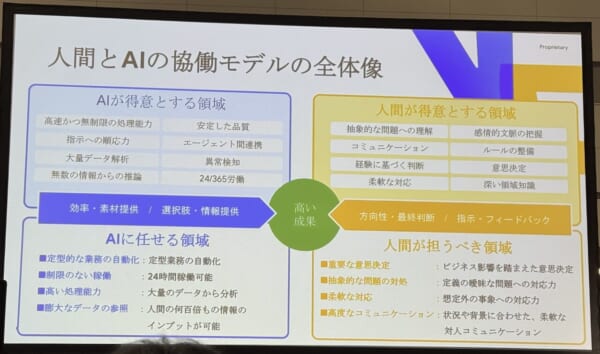

ただ、すべてのマネジメントをAIに任せるべきか、というとそうではありません。意思決定や柔軟性など、マネジメントにおいて人間が担うべき領域もあります。そのため、AIと人間でそれぞれ得意とする領域ごとにうまく役割を分担する、ということが大切です。

上記のような協働モデルとすることで、24時間稼働の実現・分析・解析スピードの向上・単純作業の自動化などのメリットが生まれます。

一方、この協働モデルには以下のような課題もあります。

- AIの情報が常に正しいとは限らず、不正確性を孕んでいる

- AIが情報を持っていない独自ノウハウや暗黙知が存在する可能性がある

- 重大な報告相談などのコミュニケーションが減少する可能性がある

1,2はもちろんのこと、3も身近な課題だと感じました。問題に直面し行き詰まってしまった際、最近だと「誰かに相談する」ではなく「まずはAIに質問してみる」という方も多いと思います。そうした場合、「AIとのやり取りだけで自己完結」→「重要な情報共有がされない」→「情報共有不足による二次災害リスク増」という事態につながる可能性があります。AIの積極的な利用は対人コミュニケーションの減少にもつながるため、上記1,2も含め利用者がそういったリスクを理解・意識することが重要だと改めて認識しました。

セッションの後半に、Google Cloudが提供しているセキュリティ管理サービスの紹介がありましたので簡単に紹介します。

- Security Command Center:Google Cloud環境全体のセキュリティを一元的に管理・監視するための統合セキュリティプラットフォーム。構成ミスや脆弱性、脅威を自動的に検出し、対応を支援します。また、最上位のティアでは、AWSやAzureなど、他のクラウド環境のセキュリティ情報も統合して監視・管理することも可能です。

- Google Security Operations SIEM:あらゆるログデータをリアルタイムで収集、一元管理、分析し、潜在的なサイバー攻撃や脅威を検出するためのソリューションです。

- Google Threat Intelligence:Googleが保有する世界最大級の脅威情報や、セキュリティ企業Mandiantの知見を活用し、攻撃者の全体像把握と防御策強化を支援するサービスです。

- Google Security Operations SOAR:SIEMが発報したアラート(警告)に対する調査と対応プロセスを自動化・効率化するためのソリューションです。

ブース

ブースもいくつか周ったので簡単にご紹介します。

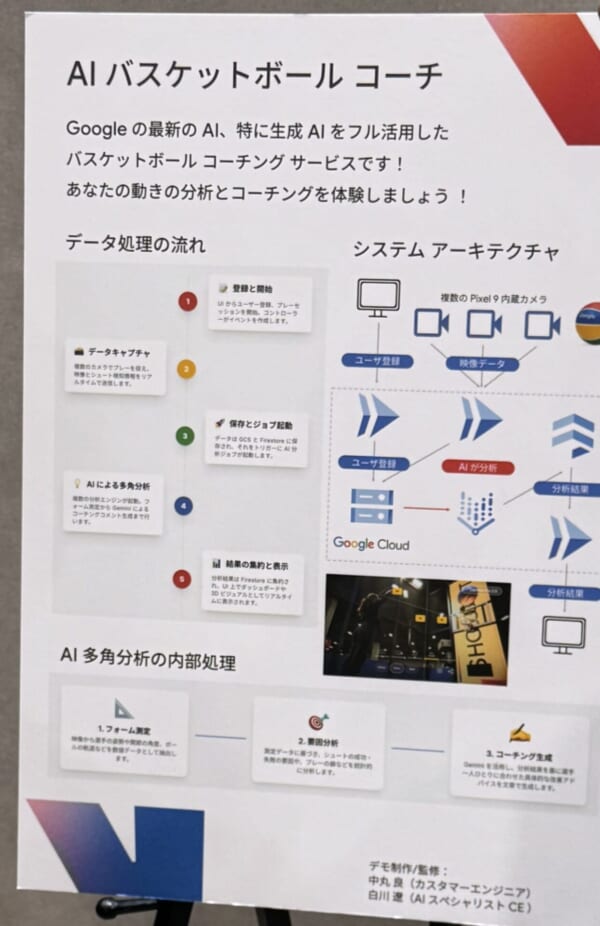

AIバスケットボールコーチ

会場の中央に大きな施設があり、中を見てみるとバスケットボールのコートになっていました。

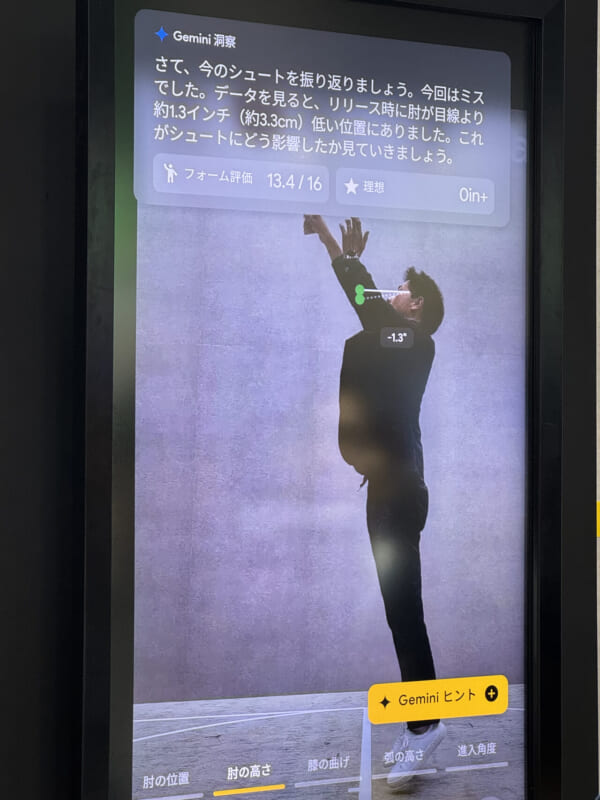

こちらは「AIバスケットボールコーチ」というもので、シュートを打つとその時の姿勢やボールの起動を分析し、AIがコーチングしてくれる、というものです。

別の方の結果ですが、スコアとともに以下のようなコーチングが表示されていました。想像していたよりも詳細な評価で驚きました。

最近はAIをスポーツの場面で活用する、という動きが活発になってきている印象を受けます。テレビで放送されているスポーツ中継などでもすでに利用されていますが、学校の部活など、より身近なところで利用され始めるのもそう遠くないのかもしれません。

Red Hat

業務でRed Hat社のOpenShiftを利用しているのもあり、雑談のような感じで少し話を聞きました。

AWSのROSA(Red Hat OpenShift Service on AWS)と同等のサービスが、Google Cloudでも「OpenShift Dedicated」として提供されていることを、恥ずかしながらこの場で初めて知りました。ただできることはほぼ同じだそうで、既存のクラウド環境や利用したいサービスに応じて選択すべし、とのことでした。

その他、VMWareからの脱却の話などもしましたが、、、ここでは割愛します。

(赤い帽子が当たるくじもあり挑戦しましたがハズレ。ハンカチをもらいました。)

Google Workspace活用術

かなりの人だかりができていたので話を聞いてみました。

ANAの開発工場のDX事例の紹介で、従来の紙ベースの運用を、Google Workspaceを利用した電子データベースの運用に切り替えた、という内容でした。

担当の方はITについての知識が全くなかったところから、明示クッカー社のYoutubeで勉強を重ね、自身が主導となってGoogle Workspaceでシステムを構築・移行したそうです。この事例で苦労した点、工夫した点などを対談形式で紹介されていました。

一番苦労したのは、「利用者の理解を得ること」だったそうです。

良くある話だと思いますが、現状のシステムを変えるとなると、組織や現場の理解を得ることは難しいです。特に今回は紙から電子データへの移行ということで、利用者から不満や疑問の声がかなりあったそうです。

こちらの担当の方は、焦らず根気よく会話し、現場も巻き込みながら、「なぜ変えるのか」「何が変わるのか」「どうすればいいのか」といった点を現場の人も含めて説明し続け、かつ何度もハンズオンを実施したそうです。その結果利用者の理解も得つつ移行が実現でき、今では必要不可欠なシステムになっているとのことでした。当たり前のように感じますが、実際にやるのは苦労するんだろうなと思います。

また、Google Cloudはデフォルトで様々な機能を提供しているとのこと。使いこなせば特に機能を追加することなくやりたいことが実現できるそうです。

感想・余談

これまでGoogle Cloudを利用したことがなかったため、イベントに参加しても内容を理解できるか不安でしたが、セッションではサービスの概要から説明してくれるものも多く、割と理解できた気がします。もちろん一部サービス名などは調べないと「?」でしたが、AWSとほぼ同等の機能を提供するものも多く、「これはAWSで言うところのこのサービスか」となるのも大きかったと思います。

軽く調べたところ、Google Cloudの強みはデータ分析とAI・機械学習だそうです。また、上記のGoogle WorkspacesなどのSaaSとの連携性も高いとのことで、これらを利用するのであればGoogle Cloudを選択するのがいいのかもしれません。(詳しい方、その他特長などあれば教えてください)

来年の開催日は2026/7/30(木)~2026/7/31(金)です!Google Cloudを触ったことがない方でも、新たな知見だったり刺激を得られる場になっているので、興味のある方はぜひ参加してみてください。

以下、余談です。

・休憩スペースに出店がありました。(チュロスとブリトー)休憩スペースには机と椅子がありましたが、常に満席でした。。

・当日は酷暑にもかかわらず大盛況だったと思います。(今年の来場者数はまだ発表されていないようでした)