こんにちは、SCSKの前田です。

2回目は、LifeKeeperの内部で使われている機能についての用語を説明したいと思います。

1回目の用語説明に関しては以下のリンクからどうぞ!

ハートビートとは?

「ハートビート」(heart beat)とは、直訳すると「心臓の鼓動」になります。

ITでのハートビートとは、ネットワークで接続されたコンピューターやネットワーク機器の接続が有効であることを確認するために、定期的に送信する信号のことになります。

サーバーの障害や、通信断等により一定間隔以上のお互いの通信が出来ない場合、フェイルオーバーなどの回復処理が実行されます。

LifeKeeperでのハートビートの経路としては、業務サービスが利用する経路や、ハートビート専用の経路、またWindowsに限り共有ディスクを利用した経路が選べます。

システムの環境にあった経路でハートビートを設定することが可能なんだね。

コミュニケーションパスとは?

コミュニケーションパスとは、各クラスターノード間でお互いの状態等の情報をやり取りするための経路になります。

このコミュニケーションパスが障害等で切断された場合、ノードが停止されたものと判断されフェイルオーバーが発生します。

LifeKeeperでは、瞬断や誤検知等による不必要なフェイルオーバーを回避するため、少なくとも2本以上のコミュニケーションパスを推奨しています。

また、先に紹介した「ハートビート」は、このコミュニケーションパスを通して行われています。

共有ディスク構成とは?

共有ディスク構成とは、HAクラスターを構築する全てのノードから接続される同一のディスクにデータを格納することで、フェールオーバー後も同じデータにアクセスできるようにする方式です。

1つのノードが共有ディスクの特定な領域を利用している場合、別のノードからはアクセスすることが出来ません。

共有ディスクは比較的高額なストレージを必要とすることがデメリットではありますが、次に説明するデータレプリケーション構成と比較してディスクへ速くアクセス出来る事がメリットとなります。

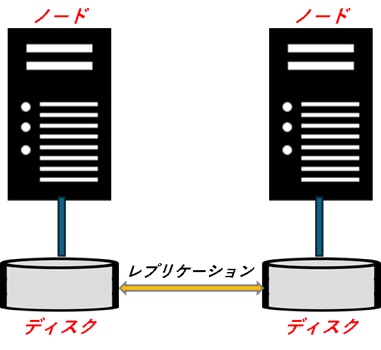

データレプリケーション構成とは?

データレプリケーション構成とは、各ノードに接続されているそれぞれのローカルディスクを利用し、ミラーリングを行う方式です。

新規構築時や障害時を除き、常にローカルディスク同士でデータの同期が行われているため、アクティブノードからスタンバイノードに処理が移動した場合でも、そのままサービスが継続出来るようになっています。

データレプリケーションは、共有ディスクを構成しづらいパブリッククラウドでは一般的な構成となりますが、ディスクの種類やネットワーク環境によってディスク間の通信速度に影響を受ける可能性があります。

高価な共用ディスクを準備することなく構築出来るのがメリットよね。

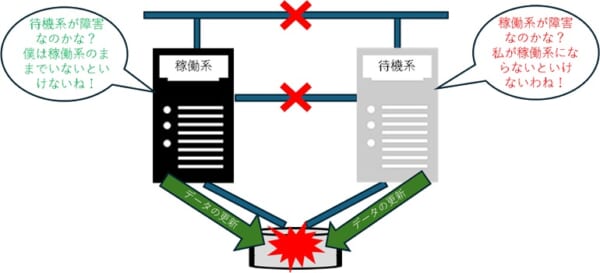

スプリットブレインとは?

スプリットブレインとは、HAクラスター環境においてネットワーク障害等により、稼働系と待機系のノード間の通信が途絶えることで、お互いのノードが稼働系としてリソースを開始してしまう状態の事を指します。

このように複数のノードでリソースを開始してしまう事により、本来一つのノード(アプリケーション)からアクセスするはずのディスクに対し、複数のノード(アプリケーション)からアクセスすることになり、データ破損やデータロストを発生させてしまう危険性があります。

LifeKeeperでは、このスプリットブレインを発生させづらくするための機能として「Quorum/Witness機能」が準備されています。

スプリットブレインは困るから、Quorum/Witness機能で対応しないといけないな!

まとめ

今回はLifeKeeperの内部で使われている機能の用語について説明して来ましたが、いかがでしたでしょうか?

少しでもLifeKeeperを身近に感じて頂けたら幸いです。

次回はLifeKeeperのリソースで使われている機能や障害について説明したいと思いますので、お楽しみに!