こんにちは、クラウドサービス関連の業務をする予定の藪内です。

社会人 1 年目として AWS や Google Cloud など、主要クラウドサービスの学習と認定資格取得を目指しています。

本記事では、認定資格取得中の方やこれから取得し始める方に向けて、試験の例題を基に、解き方の工夫と知識を深める方法を入門者なりにまとめてみました。

AWS 認定の問題を例に、たった一問からどのように理解を深められるか、どのようなことが考えられるかを考えてみました。

例題

早速ですが、例題です。

特定の AWS リージョンにおいて、Web アプリケーションが Application Load Balancer(ALB)の後ろの Amazon EC2 インスタンスで稼働しています。この EC2 インスタンスは、1 つのアベイラビリティゾーン内の EC2 Auto Scaling グループで稼働しています。Web アプリケーションの可用性を向上するために何をすべきですか?

※本来は、複数の選択肢が表示されていますが、以下に正解例のみ示します。

正解例(クリックで展開)

Auto Scaling グループを更新し、同じリージョンの 2 つ目のアベイラビリティゾーンに新規インスタンスを配置する。

今回の記事では、正解についてはあまり説明しません。

この例題を基にして、理解をより深める方法を 5 つ考えてみたので紹介していきます。

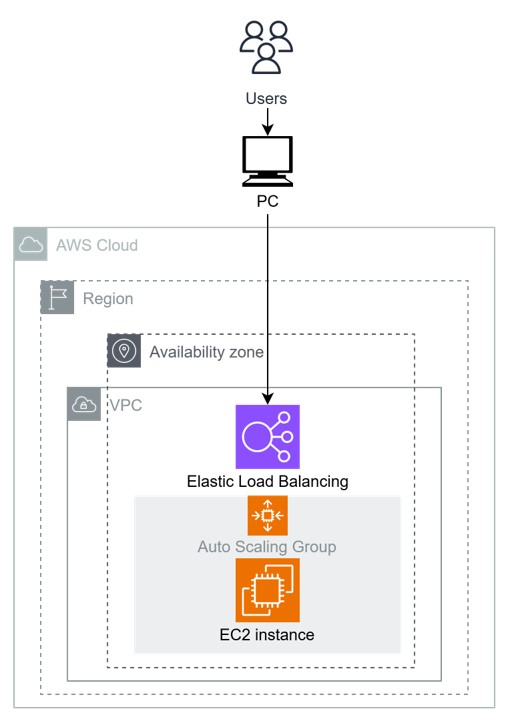

アーキテクチャ図

1 つ目は問題が対象とするアーキテクチャ全体や構成要素をイメージすることです。

本例題のアーキテクチャ図は以下のようになります。

Web アプリケーションのユーザーや Application Load Balancer(ALB)、EC2 インスタンスといった主要 AWS サービスから構成されています。

問題の文章のみではなく、主要 AWS サービスがどう連携しているかを可視的に考えてみます。これによって、複雑で長い問題文が出題されたとしても、情報整理や全体の把握がしやすくなります。

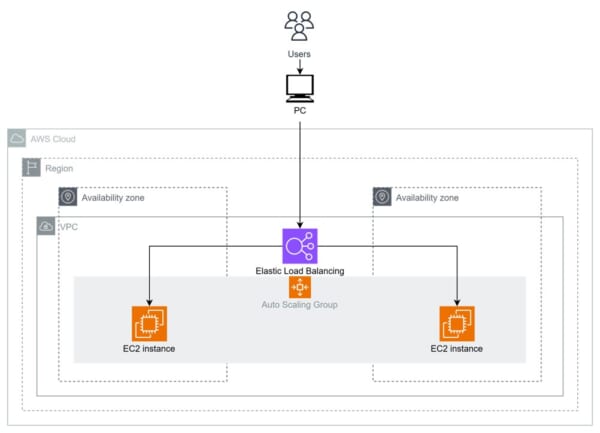

正解例の対応を導入すると、以下のようなアーキテクチャに更新されます。

アベイラビリティゾーンが 1 つ追加されたことによって、一方のゾーンに障害が起きたとしても Web アプリケーションの可用性を維持できます。

問題の分析

例題で問われているのは、「可用性を向上する方法」です。

特定の AWS リージョンにおいて、Web アプリケーションが Application Load Balancer(ALB)の後ろの Amazon EC2 インスタンスで稼働しています。この EC2 インスタンスは 1 つのアベイラビリティゾーン内の EC2 Auto Scaling グループで稼働しています。Web アプリケーションの可用性を向上するために何をすべきですか?

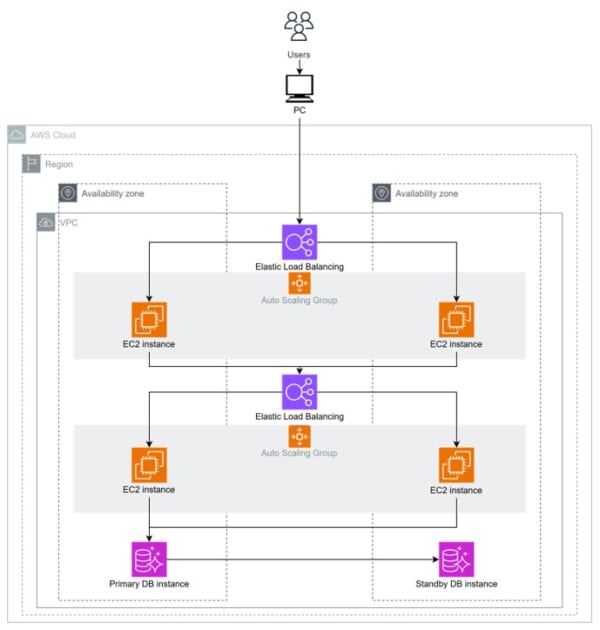

クラウド認定資格試験の場合、問題文が長かったり難易度が高い場合は、設問の核心(=「何を答えるべきか」)を明確に再確認することが重要です。さらに、仮に「セキュリティを向上する方法」を聞かれた場合に、どのような正解があり得るのかなども考えると役立つと思います。

例えば「セキュリティを向上する方法」であれば、アベイラビリティゾーンの追加だけではなく、Web 三層構造(Web、アプリケーション、データベース)の導入やファイアウォールルールの強化が考えられます。

Web 三層構造を導入した場合のアーキテクチャ図は、以下のようになります。

不正解の選択肢の分析

3 つ目は他の選択肢が不正解になる理由を分析することです。

不正解の選択肢の例として、

- インスタンスタイプを高性能なものに変更する

- Auto Scaling グループのインスタンス最小数を増やす

などが挙げられます。

これらの選択肢では、物理的なゾーン障害(アベイラビリティゾーン全体の停止)が発生すると、すべてのインスタンスが停止してサービスを継続できません。そのため、高可用性にはつながらず不正解となります。

学習の方針や時間によっては、不正解の選択肢については分析しなかったり、後回しにしたりすることもあると思います。しかし、正解以外の選択肢も分析することによって、一問からの学習量を大いに増やすことができます。

公式ドキュメントの参照

4 つ目は公式ドキュメントを参考に、問題で出てきたサービスや場面について学習することです。

公式ドキュメントは、正確・最新・網羅的な情報を得ることができます。

問題を解いたことをきっかけに、読んだことのない公式ドキュメントの学習をしたり、部分的に再読したりすることによって、より理解が深まります。類似あるいは関連した問題への対応力向上も期待できます。

例題に関連したものとしては、EC2 や Elastic Load Balancing、Auto Scaling のドキュメントがあります。例えば、例題で問われている複数アベイラビリティゾーンの利用場面については、以下ページが参考になります。

ハンズオンによる実現

5 つ目は実践的なハンズオンによって、問題で出てきたサービスの使用やアーキテクチャの実現をしてみることです。

公式ドキュメントを読むだけでなく、実際に手を動かして学習することで、より理解が深まります。忙しい場合は他者の構築記録や手順ブログを参考にするのも効果的です。以下は、AWS の ALB の作成画面です。

まとめ

今回は、AWS 認定資格の問題を題材に、理解を深める具体的な学習方法を 5 つ紹介しました。公式ドキュメントの活用やハンズオンによる体験が、資格取得はもちろん実務で役立つ知識につながります。

今回の内容が学習の参考になれば幸いです。