こんにちは。SCSK 青島です。

先日6月25,26日の2日間、幕張メッセで開催されたAWS Summit Japan 2025に参加しました。

私にとっては今回が初参加でした。

▲会場の様子

AWS Summit Japan | 2025 年 6 月 25 日(水)、26 日(木)

AWS Summit Japan(AWSサミット)とは、AWSのサービスに関する今を知ることができる、AWSを学ぶ日本最大のイベントです。基調講演をはじめとしたさまざまなセッション(講演)や、さまざまな企業の展示を見られるExpoエリア、そのほかにも楽しいイベントが用意されています。

参加前は「生成AI」や「DX」といったトレンドキーワードが並び、どんな難しい技術を使うんだろう、、と少し身構えていました。しかし実際にセッションを聞いてみると、技術そのものよりも「人と組織」の課題について語られており、そこに生成AI活用やDX推進の本質があるように感じました。

そこで印象的だった3つの事例をご紹介します。

損保×デロイト

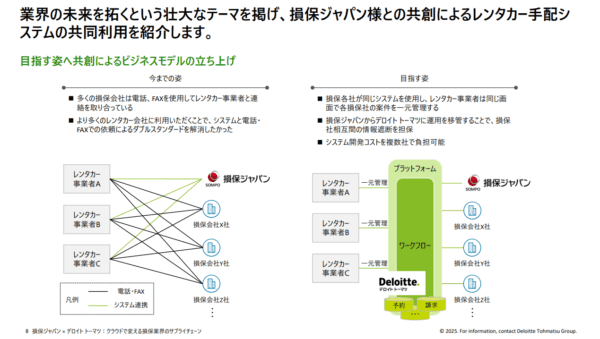

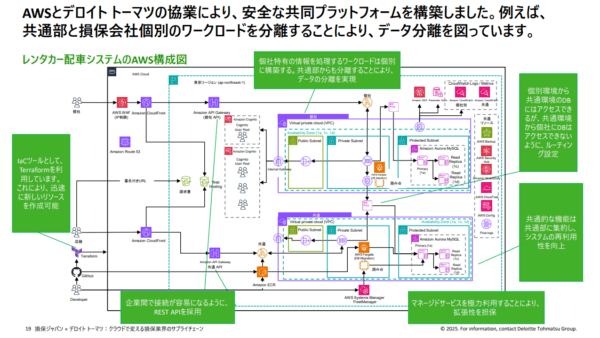

「クラウドで変える損保業界のサプライチェーン -業界共通基盤の第一歩、レンタカー手配 DX-」

- 概要

損保とデロイトによる業界横断DXのセッションです。

自動車事故時のレンタカー配車業務において、業界初となる共通プラットフォーム構築の挑戦について紹介されました。

<各社の課題>

-

- レンタカー会社:各社との個別対応が負担

- 損保会社:配車業務が煩雑、運用コストに課題

⇒レンタカー手配を非競争領域として位置付け、損保ジャパン主導のもと業界共通基盤としてシステムを統一

業界全体の課題解消、価値拡大に貢献

塩野義製薬

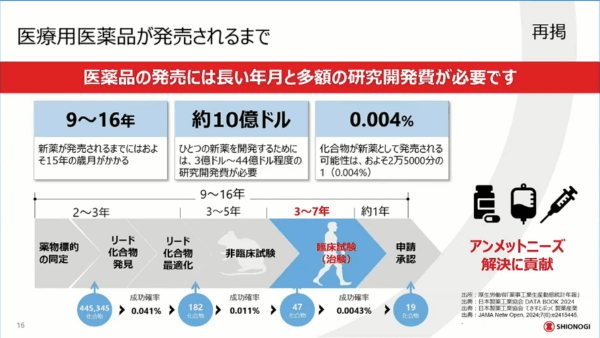

「SHIONOGI における生成 AI 活用~全社的な道筋と医薬開発領域での事例紹介~」

- 概要

塩野義製薬の生成AI活用に関する取り組みについてです。

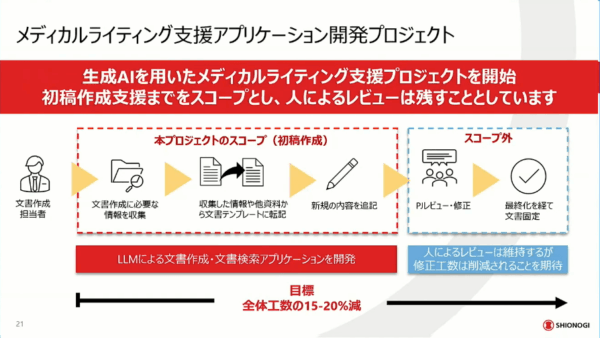

製薬開発における文書作成の膨大な時間と費用という課題に対し、生成AIを活用した文書作成支援の事例が挙げられました。

- 課題とアプローチ

- 臨床試験時に成果物として提出される様々な規制文書の作成には、膨大な時間(数十~数百時間/文書)を要する

- 製薬業界のミッションは、新薬発売までのリードタイムをいかに短く、効率的にできるか

⇒文書作成支援や文書検索・分析等様々な生成AIアプリを開発

- 工夫

- 人間によるチェックプロセスを残し、リスクが高いレビューは人がやる

- すべての工程で生成AIを使用するのではなく、要所要所で必要な技術を掛け合わせる

例:文書生成にはLLMを、フォーマット調整などの定型作業にはPythonを組み合わせることで安定性を図る - プロアクティブな運用でハルシネーションを監視

ANA

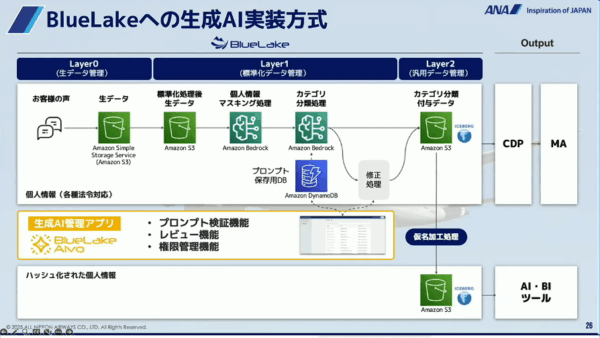

「ANA の挑戦! AI とデータ活用を牽引するデータ基盤の拡大戦略」

- 課題とアプローチ

- 数千件/月ほどの「お客様の声」を人手で分類、担当者による主観が入り判断基準が曖昧

- 表やグラフ、数字の人手による更新が都度必要

- 手作業が多く、施策検討までたどり着けない

⇒CAがカテゴライズする際の頭の中のロジックを言語化

経験や勘に基づく「暗黙知」を引き出すことで精度を向上

- 工夫

まとめ

3社の事例を通じて、生成AI活用・DX推進における成功ポイントを考えてみました。

- 現場の具体的な課題が起点

- 技術先行ではなく、現場の身近な課題から始まることで、現場の人にも「自分事」としてとらえやすい

- 現実的かつ実用的なアプローチ

- 「小さく始めて、大きく育てる」段階的な推進

- 機能を絞り込んだり、適宜技術を掛け合わせたり

- 人間の知恵×技術の効果的な組み合わせ

- 暗黙知のプロンプト化

- 人間のチェックプロセスは残す

- 堅実な構築と運用

- 共通部分と個別部分の分離

- 個人情報保護のための2層構造

最後に

今回のAWS Summit では上に挙げた3社以外のセッションも拝聴しましたが、

技術そのものの活用以上に、組織全体で生成AI活用・DX推進に取り組む文化の醸成が難しく、大切なのだと気づかされました。

そしてその文化醸成は、現場の身近な課題解決から小さく始まり、その成功の積み重ねによって大きな成果が実現できると思います。結局人が主役となって進んでいくんだなあと感じました。

技術トレンドを追うだけでなく、現場に寄り添った地に足の着いた改善を意識していきたいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。