こんにちは。角田です。

先日、SASEについて初心者向けの解説記事を投稿しました。

今回はその続編として、初心者向け「SASEとは?」の第2弾をお届けします。

前回はSASEの概要やメリットについて触れましたが、今回は「いざSASEを導入しよう」となった際に気になるポイントについて、以下2つのテーマでご説明します。

- SASE導入における懸念点・ハードル

- SASE導入を検討しやすいタイミング

SASE導入における懸念点・ハードル

SASE導入にあたっては、多くの企業様から以下のような懸念や質問をいただきます。

① 結局、現行ネットワークより高額になるのでは?

② ネットワークをクラウドに移行しても、可用性やセキュリティは問題ないの?

③ オンプレミスではなくなると可視性やコントロールが失われるのでは?

④ 運用が変わるので使いこなせるか不安。学習コストもかかるのでは?

ここでは、それぞれの懸念に対して「実際のところはどうなの?」を丁寧に解説していきます。

①結局、現行ネットワークより高額になるのでは?

コスト面は、多くの方が最初に気にされるポイントです。

よくあるご相談としては、「今のネットワークから追加費用がかかるのでは?」、「クラウドは毎月(または毎年)の課金なので、長い目で見ると高額になるのでは?」というものになります。

結論として、上記はどちらも誤解がありますし、むしろSASEを導入することで、現行環境よりコストが削減できる場合も数多くあります。

それぞれ、詳細を解説していきたいと思います。

「今のネットワークから追加費用がかかるのでは?」 に回答!

まず、SASEは現行ネットワークに追加導入するものではなく、現行環境からリプレイスする(置き換わる)ものです。

SASEの費用は新たに発生しますが、その分、置き換わる既存機器やサービスの費用は削減できます。

つまり、基本的に「現行費用に加えて更にコストがかかってしまう」ことはありません。

SASE導入により削減可能な機器/サービスの例:

通信回線(専用線/閉域網)、通信機器(ルータ)、UTM、ファイアウォール、Proxy、VPN、

アンチマルウェアやIPS/IDS、CASBなどの各種セキュリティ製品

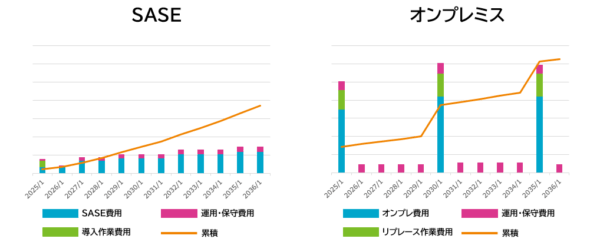

「クラウドは毎月/毎年コストの課金なので、長い目で見ると高額になるのでは?」 に回答!

「クラウドサービスで毎月/毎年コストが発生する」ということ自体は、誤りではありません。

直感的には、一度購入すればその後支払いのないオンプレミスや買い切り型のほうがお得なイメージがあるかもしれません。

ただ、SASEは利用状況に応じて柔軟に帯域や機能を増減することが可能です。(使う分だけ都度契約・都度課金)

つまり、一度購入すると保有し続けなければいけないオンプレミスと比べ、コストの最適化ができます。

また、SASEを導入すると、一般的に導入前と比較してネットワーク/セキュリティの運用・保守にかかる負担は大幅に低減されます。

※例えば、オンプレミスのファイアウォールやVPN装置は頻繁に脆弱性が公表されるため、パッチ適応に相当の作業が必要となりますが、SASEではこのような作業が必要なくなります。

他にも、オンプレミス環境であれば発生する機器リプレイス時の作業費は、SASEでは必要なくなります。

キャッシュとして見えないので分かりづらいですが、これらの人件費・運用/作業外注費(コスト)は削減できるということです。

コスト比較の際には、ぜひオンプレミス製品の償却年数や運用・保守・リプレイス作業のコストも加味し、整理していただければと思います。

※あくまでコスト形態を比較するためのイメージ図です。

補足:財務的な話になりますが、オンプレミスの場合は資産として計上される(固定資産税の対象となることもある)各種機器も、クラウド(SASE)では費用として計上できる(固定資産税を支払ったりする必要がない)ことも特徴です。

②ネットワークをクラウドに移行しても、可用性やセキュリティは問題ないの?

こちらもコストと並んでよくいただく懸念点・ご質問となりますが、過度に心配する必要はありません。

まず、可用性についてですが、多くのSASEベンダはサービスレベル契約(SLA)が明示されています。

※ファイブ・ナイン(99.999%)をSLAとしているSASEもあります。

SASEはインターネット回線を用いたサービスとなるため、その点はキャリア閉域網のほうが安心感があるかもしれませんが、純粋な SASE(ベンダの持つWANバックボーン)の可用性は専用線と遜色ありません。

また、特に日本はインターネット回線の品質が良く、切断もほとんありません。

可用性を重要視する場合は、インターネット回線を冗長化する構成も可能です。これにより閉域網と同等の可用性を実現できます。

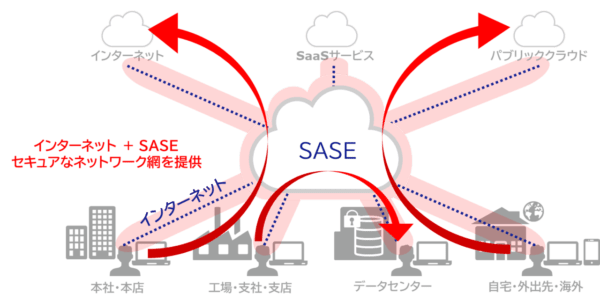

セキュリティについても、クラウドの特性上「インターネットを使うので安全でない」と思われがちですが、これは誤解です。

SASEは「インターネット回線を用いて、SASEベンダのセキュアなネットワーク網に接続する」仕組みとなりますので、企業の通信がそのままインターネットに出てしまうことはありません。

また、SASEベンダが保持する各種データセンター・機器は厳重に管理・運用されているため、通常は自社での管理よりも安心です。

むしろ、各種セキュリティ機能を一元管理できるため、SASE導入は企業のセキュリティレベル向上に繋がります。

③オンプレミスではなくなると可視性やコントロールが失われるのでは?

確かに、オンプレミス機器は自社にあり、目に見え、触れて確かめられる安心感があるため、クラウドに移行すると見えなくなる・制御できなくなる、という印象を持たれる方は多いです。

しかし、実際は逆です。SASEではむしろ可視性とコントロールは向上します。

SASEを導入すると、全ての通信がSASEを経由することとなり、より広範囲かつリアルタイムでの可視化・制御が可能になるためです。

オンプレでは見えにくかった部分(例:社外デバイスやクラウドサービスの利用状況など)も一元化し把握できるようになります。

例えばセキュリティインシデントが発生した際にも、複数機器のログを突き合わせて確認したり、機器ごとに対処する必要はありません。

ログはSASEで一元管理されており、ネットワーク設定変更などの対処も、SAESの中で完結することができるのです。

※つまり、可視性とコントロールが向上しているということになります。

④運用が変わるので使いこなせるか不安。学習コストもかかるのでは?

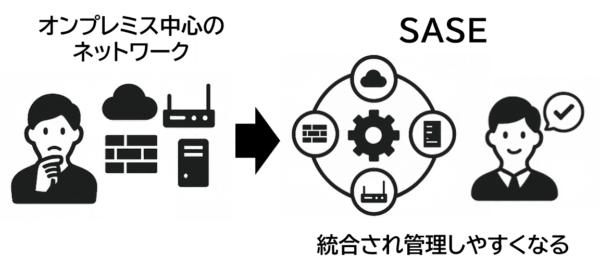

これまでオンプレミス中心だったネットワーク環境からSASEへと切り替わると、運用に大きな変化があるのは事実です。

そのため、「慣れない仕組みを使いこなせるか」という不安を感じる方も多くいらっしゃいます。

ですが、SASEはもともと「バラバラだったネットワーク・セキュリティ機器やサービスを統合する」ための仕組みです。

つまり「新しくて難しくなる」というよりも「分散していたものが纏まり、管理しやすくなる」と考えるほうが本質的です。

加えて、SASEは直感的なUIが多く、インフラ運用経験が浅い方でも扱いやすいよう設計されていますので、新たなメンバーが加入した際の教育や引き継ぎもとても簡単に行えます。

SASE導入により一時的な負荷や学習コストが発生するのは確かですが、長期的には運用の負荷が軽減され、今より使いやすく、管理しやすい環境になるはずです。

SASE導入を検討しやすいタイミング

「SASEについて理解し、メリットを知り、不安要素も払拭された」というところで、次に「では、いつSASEを導入すればよいか?」という点も気になります。

SASEで現行よりコスト削減ができる場合も多いですし、スモールスタートも可能ではありますが、全社SASEとする場合は大きな投資にもなり得ます。

どのタイミングであればSASE導入を検討しやすいのか、パターン別で以下のように分類してみました。それぞれ解説していきます。

| No | パターン | 具体的な場面(例) |

| ① | ネットワークやセキュリティ機器の更改 | ・WANの見直し、更改 ・VPN装置の見直し、機器の更改 ・Proxyサーバの見直し、サーバ機器の更改 |

| ② | 拠点の増設、グローバル展開 | ・グローバル拠点展開/グローバルなネットワーク接続 ・企業買収(M&A) |

| ③ | クラウド化への適応 | ・パブリッククラウドへのシステム移行(AWS、Azureなど) ・SaaSの急激な利用増 |

| ④ | その他のタイミング | ・セキュリティインシデントへの対応、セキュリティの見直し |

①ネットワークやセキュリティ機器の更改

冒頭で、SASEは既存機器のリプレース(置き換え)であると説明しました。

そのため、当たり前だと思われるかもしれませんが、「機器の更新タイミング(EOLや契約更新など)」でSASEを導入するのが最も自然で予算化もしやすいです。

同様の機器を買い替える代わりにSASEを導入することで、無駄なく既存ネットワークの課題を解消する、というイメージとなります。

特に専用線やWANの更改タイミングは、全社SASE導入にもってこいのタイミングです。

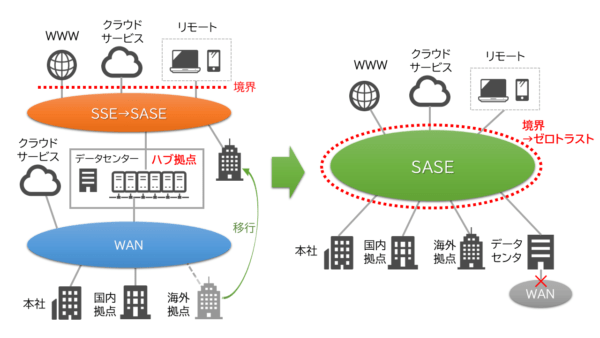

一方で、昨今はリモートアクセス(VPNや仮想デスクトップなど)やProxyの切替にSASEを選択され、徐々にWAN(拠点間通信)もSASEへ移行していく、という段階的な導入をされる企業が非常に増えています。

※SSE(Secure Access Service Edge) → SASE(Secure Service Edge)という移行プロセスになります。

これは、在宅勤務やリモートワークの急速な普及に伴い発生した機器更改の機会を、SASE導入に繋げている好例です。

専用線やWANの更改だけに限らず、このタイミングの導入にもぜひ着目してみてください。

②拠点の増設、グローバル展開

事務所の新設や海外拠点の立ち上げも、SASE導入の好機です。

特に海外拠点の場合は、個別の専用線調達、現地法令への対応、回線品質など、考慮事項が非常に多くなります。

SASEであれば、こうした煩雑さを最小限に抑え、短期間でセキュアなネットワークを展開できるため、手段として非常に有効です。

たとえば、まずは「新規拠点+本社」だけSASEを導入し、そこから段階的に広げるというスモールスタートも可能です。

拠点新設、グローバル展開の予定がある場合は、ぜひスモールスタートも視野に入れてご検討ください。

③クラウド化への適応

近年、開発スピードの向上、運用負荷の軽減、コスト最適化などを目的として、システム全体のクラウド化を推進する企業が非常に増えてきました。

自社がそのような方向性を目指している場合は、SASE導入のタイミングにも適しています。

サーバやアプリケーションのクラウド化に合わせて、ネットワーク・セキュリティもクラウド(SASE)化するというイメージです。

クラウドベースのアーキテクチャであるSASEは、IaaS、PaaS、SaaS問わずクラウドとの相性が良いです。

逆に、従来の境界型ネットワークの仕組みは、クラウド活用のボトルネックになることが多いです。

境界型ネットワークがクラウド活用のボトルネックとなる例:

・トラフィックがすべて本社/データセンターを経由するため、クラウド利用(インターネット利用)増加によりレスポンスが悪化する

・IaaS、SaaSごとのアクセス制御・ログ管理が煩雑化する

・拠点、本社/データセンター、クラウド間を個別最適で接続するため、運用が複雑化する

SASEのメリットでもお話しましたが、SASEを導入すると上記のようなボトルネックは無くなります。

つまり、SASEの導入はネットワークに関するボトルネックを排除し、企業のクラウド化を更に加速させることが出来るのです。

④その他の導入タイミング

上記の通り、導入機会としてよくあるパターンを解説しましたが、もちろん、シンプルにSASEのメリットに魅力を感じ、導入に踏み切る企業様も数多くいらっしゃいます。

また、ネガティブな導入機会なので取り上げませんでしたが、「セキュリティインシデントが発生し、再発防止策を検討・実施する必要がある」という状況で早急にSASEを導入される方もいらっしゃいます。

「SASEには魅力を感じるけど自社でどう導入できるかまだイメージが湧かない」という方は、ぜひ一度弊社までご相談ください。

ご一緒にSASE導入の方向性について整理させていただければと思います。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

今回は第1弾から少し踏み込んで、「SASE導入のよくある懸念点とその実態」、「SASE導入を検討しやすいタイミング」について説明しました。

詳しくない方にも伝わるよう、できるだけ分かりやすく解説したつもりですが、前回よりも踏み込んだ分、少し難しい内容もあったかもしれません。

イマイチ理解できなかった部分は、ぜひご自身でも深堀りしてみてください。

SASEはまだまだ知名度が低いですが、システム全体がどんどんクラウド化、モダナイゼーションしていく現代においては、とてもメリットがあるものだと感じています。

本記事が、皆さんのSASE導入や、SASEの更なる普及の一助になれば嬉しく思います。