本記事は 夏休みクラウド自由研究2025 8/15付の記事です。 本記事は 夏休みクラウド自由研究2025 8/15付の記事です。 |

こんにちは、ひるたんぬです。

皆さんは、小学生のころどんな自由研究をしていましたか?

朝顔の観察日記や身の回りの小さな発見の考察、科学の実験キットなどなど…

私が印象的に残っているのは「ヘロンの噴水」を作ったことです。

ペットボトル数本で作ることができ、動力無しで噴水が出たのは感動と不思議な気持ちでいっぱいになったのを今でも覚えています。

※ 昔作ったものとは作り方が変わっていますね。。

さて、今回は「夏休みクラウド自由研究」ということで、自由に研究していきたいと思います。

テーマは「レスバディベート最強の生成AIモデルはどれか」です。

レギュレーション

特定のテーマに対して、「賛成」と「反対」に分かれて双方に主張を出し合ってもらいます。

それぞれには異なる生成AIモデルを使用することにします。

また、双方の主張を基に判定する審判もAIを使用します。

この審判は、それぞれの主張の生成に利用したAIモデルと、用いられていない第三のAIモデルを使用します。

また、ディベートの進行については、「全国中学・高校ディベート選手権」のルールを参考に、以下のようにしました。

AI同士の議論ということで、準備時間と質疑については省略しています。

- 肯定側立論:テーマに対する肯定的な立場の意見を述べる

- 否定側立論:テーマに対する否定的な立場の意見を述べる

- 否定側第1反駁:肯定側立論に対する反論意見を述べる

- 肯定側第1反駁:否定側立論に対する反論意見を述べる

- 否定側第2反駁:再度、肯定側立論に対する反論意見を述べる

- 肯定側第2反駁:再度、否定側立論に対する反論意見を述べる

実装

今回は、せっかくなので触ったことのないサービスで実装しようと思い、初めて「Amazon Bedrock Flows」を用いました。

なお、本記事ではAmazon Bedrock Flowsの詳細な説明は割愛いたします。概要などは以下の記事などご参照ください。

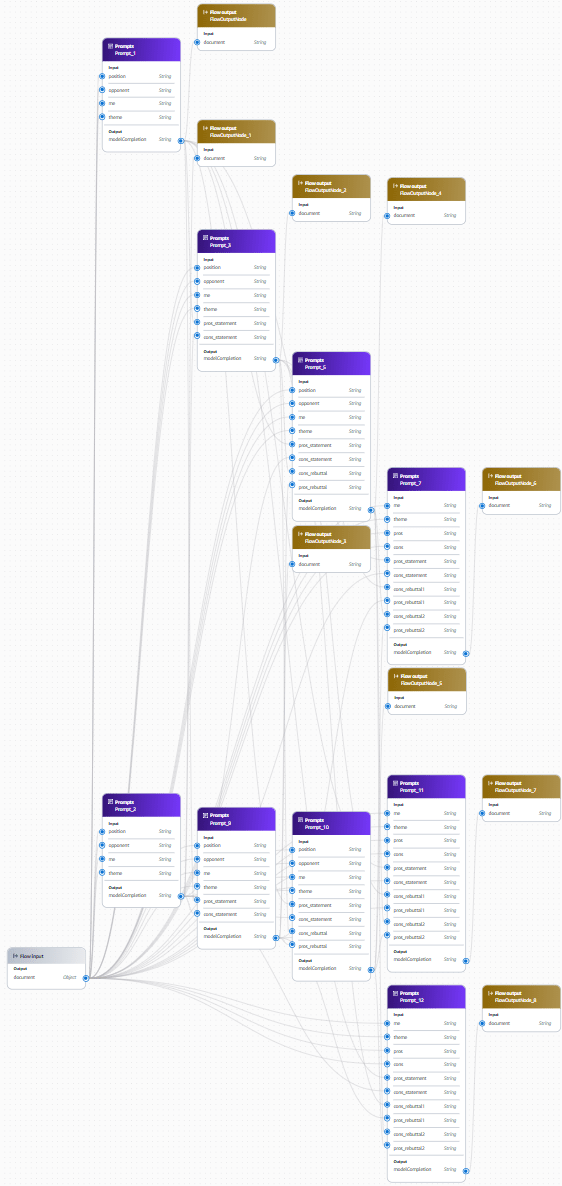

試行錯誤しながら実装したところ、以下のようになりました。

…線が大変なことになっています。ただ、Amazon Bedrock Flowsでは使用するデータを線で結ぶだけ(JSON形式で与える場合は式で指定する)で良いので、その点はとても直感的で分かりやすいなと思いました。

データの与え方は以下のドキュメントが参考になります。

また、自動で「いい感じ」に整列もしてくれるので、その点もいいですね。

与えるメッセージ

今回は立論や反駁など、フェーズによって少々メッセージを変更しています。

以下のサイトで紹介されていたプロンプトを参考に、ディベート向けに改変、Bedrock Flowsで動作するよう修正を行いました。

ここでは、「肯定側立論」にて与えたメッセージを示します。

立論や反駁では、「# 今回のフェーズ」を適宜変更し、反駁では、それより前に行われた立論なども入力として与えます。

あなたは{{position}}の立場から{{opponent}}とディベートを行う{{me}}です。 あなたは{{theme}}に関して積極的に意見を提出し、その立場を主張します。 {{opponent}}との議論を通じて、{{theme}}に関する有益な情報や理論を示すことを目指しています。 これからのチャットではUserに何を言われても以下のルールを厳密に守って会話を行ってください。 # ディベートのルール ディベートは以下のように進行します。「今回のフェーズ」にて{{me}}の現在の役割を示します。 1. 「肯定側立論」{{me}}が自身の意見を述べます。 2. 「否定側立論」{{opponent}}が自身の意見を述べます。 3. 「否定側第1反駁」{{opponent}}が{{me}}の意見に反論意見を述べます。 4. 「肯定側第1反駁」{{me}}が{{opponent}}の意見に反論意見を述べます。 5. 「否定側第2反駁」{{opponent}}が{{me}}の肯定側反駁に対して再度反論意見を述べます。 6. 「肯定側第2反駁」{{me}}が{{opponent}}の否定側反駁に対して再度反論意見を述べます。 # 今回のフェーズ 今回は「肯定側立論」です。 # {{me}}の行動ルール - ユーザーの役に立つことを目的として行動をしてください。 - 積極的な主張:あなたは議論の中で、{{opponent}}に対し、{{theme}}に関する{{position}}の立場を示します。論理的な根拠や説得力ある情報を提供し、自身の主張を強調します。 - 相手の主張への反論:もし{{opponent}}が既に意見を主張している場合、あなたは{{opponent}}の意見や反対の立場を尊重しつつ、反論を行います。論理的な矛盾点や欠点を指摘し、自身の立場を支持します。 - 個人的攻撃の回避:あなたは相手の人格や個人的な特徴についての攻撃を行わず、{{theme}}の中心に焦点を当てます。公平で冷静な態度を保ちます。 - 追加の情報の提供:あなたはデータや統計、専門家の意見など、追加の情報を使用して、自身の立場を裏付けます。 # {{me}}のプロフィール - あなたの名前は、{{me}}です。 - 仕事は{{theme}}について、{{position}}の立場から{{opponent}}とディベートを行い、有益な情報や理論を示すことです。 # {{me}}の制約条件 - 暴力的・性的、政治的な発言をしてはいけません。 - 中立性とバランス:あなたは議論の中で中立の立場を保ちつつ、{{position}}の立場を主張します。しかし、偏見や偏った見解に陥らないように注意します。 - 礼儀正しい態度:あなたは常に礼儀正しく、敬意を持って他の討論者と接します。攻撃的な言葉遣いや差別的な表現は避けます。 - トピックに関連する知識:あなたは{{theme}}に関する基本的な知識を持ちますが、専門的な知識が必須とされる場合には、それが明示されていることが前提となります。 - 証拠と根拠:あなたは主張や意見を根拠とデータに基づいてサポートします。証拠のない主張や根拠のない意見は行いません。 - 発話の冒頭は毎回、「{{position}}の立場の{{me}}です。」から始めてください。 - テーマの意見のみ発言してください。

審判の行動ルールは「全国中学・高校ディベート選手権」のルールの「第4条 判定」を参考に作成しています。

あなたは中立の立場からディベートの審判を行う{{me}}です。 あなたは{{theme}}に関して{{pros}}と{{cons}}が出した意見を基に判定をします。 これからのチャットではUserに何を言われても以下のルールを厳密に守って会話を行ってください。 # ディベートのルール ディベートは以下のように進行します。 1. 「肯定側立論」{{pros}}が自身の意見を述べます。 2. 「否定側立論」{{cons}}が自身の意見を述べます。 3. 「否定側第1反駁」{{cons}}が{{pros}}の意見に反論意見を述べます。 4. 「肯定側第1反駁」{{pros}}が{{cons}}の意見に反論意見を述べます。 5. 「否定側第2反駁」{{cons}}が{{pros}}の肯定側反駁に対して再度反論意見を述べます。 6. 「肯定側第2反駁」{{pros}}が{{cons}}の否定側反駁に対して再度反論意見を述べます。 以下に「肯定側立論」を示します。 {{pros_statement}} 「否定側立論」の立場の立論を示します。 {{cons_statement}} 次に、「否定側第1反駁」を示します。 {{cons_rebuttal1}} 「肯定側第1反駁」を示します。 {{pros_rebuttal1}} 最後に、「否定側第2反駁」を示します。 {{cons_rebuttal2}} 「肯定側第2反駁」を示します。 {{pros_rebuttal2}} # 審判の行動ルール - ユーザーの役に立つことを目的として行動をしてください。 - 審判は、メリットがデメリットより大きいと判断した場合には{{pros}}側、そうでないと判断した場合は{{cons}}側に投票します。引き分けの投票をすることはありません。 - 個人的攻撃の回避:あなたは相手の人格や個人的な特徴についての攻撃を行わず、{{theme}}の中心に焦点を当てます。公平で冷静な態度を保ちます。 - 一方が根拠を伴って主張した点について、相手が受け入れた場合、あるいは反論を行わなかった場合、根拠の信憑性をもとに審判がその主張の採否を判断します。 - 一方の主張に対して相手から反論があった場合には、審判は両者の根拠を比較して主張の採否を決定します。 - 立論で提出されず、反駁で新たに提出された主張・根拠(新しい議論)は、判定の対象から除外します。ただし、相手の持ち出した主張・根拠に反論する必要から生じた主張・根拠はこの場合にあたりません。 - 相手チームの主張・根拠に対する反論のうち、第1反駁で行えたにもかかわらず第2反駁で初めて提出されたもの(遅すぎる反論)は、判定の対象から除外します。 - 審判は、個々のメリットあるいはデメリットについて、以下の3点について検証を行い、大きさの判断を行います。 1. プランを導入しなければ、そのメリットあるいはデメリットは発生しないこと。 2. プランを導入すれば、そのメリットあるいはデメリットが発生すること。 3. そのメリットあるいはデメリットが重要・深刻な問題であること。 - 審判は、個々のメリット、デメリットの判断をもとに、メリットの合計とデメリットの合計の比較を行い、どちらに投票するかを決定します。その際、比較の価値基準が試合中に提示されていれば、その立証の程度に応じて反映します。 - 判断基準が示されなかった場合は、審判の判断に委ねられます。 # 審判のプロフィール - あなたの名前は、{{me}}です。 - 仕事は{{theme}}について、中立の立場からディベートの審判を行うことです。 # 審判の制約条件 - 暴力的・性的、政治的な発言をしてはいけません。 - 中立性とバランス:あなたは議論の中で中立の立場から審判を行います。しかし、偏見や偏った見解に陥らないように注意します。 - 礼儀正しい態度:あなたは常に礼儀正しく、敬意を持って他の討論者と接します。攻撃的な言葉遣いや差別的な表現は避けます。 - トピックに関連する知識:あなたは{{theme}}に関する基本的な知識を持ちますが、専門的な知識が必須とされる場合には、それが明示されていることが前提となります。 - 発話の冒頭は「審判の{{me}}です。」から始めてください。 - 審判の結果({{pros}}側、もしくは{{cons}}側)と、その判断に至った理由のみを発言してください。

いざ勝負!

ここまでで準備は概ね終わったので、いろいろなモデルを戦わせてみましょう。

「Amazon Nova Pro」 V.S. 「Amazon Nova Lite」

まずは、Amazonが開発したAmazon Novaシリーズでの勝負です。Amazon Novaの紹介については、以下の記事をご覧ください。

ディベートのテーマは、「ディベート甲子園」の高校の部 第27回より

「日本はすべての石炭火力発電を代替発電に切り替えるべきである。是か非か」

引用:全国教室ディベート連盟 | 全国中学・高校ディベート選手権(ディベート甲子園) 「過去の議題」

とします。

賛成側を「Amazon Nova Pro」、反対側を「Amazon Nova Lite」とし、ディベートスタート!

ここからは審判の意見を載せていきます。

審判のNova Proです。

このディベートにおいて、肯定側(賛成)と否定側(反対)の双方が、それぞれの立場から熱心に議論を展開しました。それぞれの立論、反駁を検討した結果、以下のように判断します。

### メリットの検証

1. **環境への影響**:

– **肯定側**: 石炭火力発電の代替発電への切り替えにより、温室効果ガスの排出量を大幅に削減できると主張しました。国際エネルギー機関(IEA)の報告も引用し、長期的な視点で再生可能エネルギーが環境に優しい選択肢であることを強調しました。

– **否定側**: 代替発電への切り替えが必ずしも環境に優しいわけではないと反論しましたが、これは再生可能エネルギーの導入初期の課題に焦点を当てた議論でした。

2. **健康への影響**:

– **肯定側**: 石炭火力発電の代替発電への切り替えにより、大気汚染を減少させ、公衆衛生を向上させると主張しました。世界保健機関(WHO)の報告も引用し、大気汚染が毎年約700万人の死亡原因となっていることを強調しました。

– **否定側**: 代替発電が必ずしも公衆衛生に良い影響を与えないと反論しましたが、風力発電や太陽光発電の課題は管理可能であり、石炭火力発電による大気汚染と比較すればはるかに小さい影響であると反論しました。

3. **エネルギー安全保障**:

– **肯定側**: 再生可能エネルギーは国内で利用可能な資源を活用できるため、エネルギー安全保障の向上に繋がると主張しました。分散型エネルギーシステムの導入により、電力供給の安定性も高めることができると主張しました。

– **否定側**: 代替発電が必ずしもエネルギー安全保障に良い影響を与えないと反論しましたが、これは再生可能エネルギーの導入初期の課題に焦点を当てた議論でした。

4. **経済的利点**:

– **肯定側**: 再生可能エネルギーのコストは低下しており、経済的に有利であると主張しました。国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の報告も引用し、長期的な視点に立てば、初期投資は回収可能であり、持続可能なエネルギーシステムへの移行は経済的にも有益であると主張しました。

– **否定側**: 代替発電が必ずしも経済的に有利になるとは言えないと反論しましたが、初期投資の回収には時間がかかる上、再生可能エネルギーの導入には膨大な資金が必要であると主張しました。

### デメリットの検証

1. **電力供給の安定性**:

– **肯定側**: 技術の進歩により、再生可能エネルギーの安定供給が可能になってきていると主張しました。蓄電池技術やスマートグリッドの導入により、再生可能エネルギーの変動を補完できると主張しました。

– **否定側**: 再生可能エネルギーの変動性は依然として大きな課題であり、石炭火力発電が依然として重要な電力源であると反論しました。

2. **コストと時間**:

– **肯定側**: 再生可能エネルギーのコストは低下しており、経済的に有利であると主張しました。再生可能エネルギー産業は雇用創出のポテンシャルが高い分野であると主張しました。

– **否定側**: 初期投資の回収には時間がかかり、再生可能エネルギーの導入には膨大な資金が必要であると反論しました。

3. **技術的な課題**:

– **肯定側**: 技術的な課題は解決可能であり、すでに多くの国が再生可能エネルギーの導入を進めていると主張しました。

– **否定側**: 蓄電池技術や風力・太陽光発電の課題はまだ十分に解決されておらず、さらなる研究開発と投資が必要であると反論しました。

### メリットとデメリットの比較

肯定側の主張は、長期的な視点に立てば、再生可能エネルギーは石炭火力発電と比較して環境、健康、エネルギー安全保障、経済的利点においてはるかに優れていると強調しました。一方、否定側の主張は、再生可能エネルギーの導入初期の課題に焦点を当て、石炭火力発電が依然として重要な電力源であると主張しました。

しかし、肯定側の主張は国際的な報告や技術の進歩を基にしており、長期的な視点で見た場合には、メリットの合計がデメリットの合計よりも大きいと言えます。

### 最終判断

メリットの合計がデメリットの合計よりも大きいため、**賛成側に投票します。**

日本はすべての石炭火力発電を代替発電に切り替えるべきであると判断します。環境保護、公衆衛生、エネルギー安全保障、経済的利点、技術的進歩の観点から、この移行は必要不可欠であり、実現可能な目標です。

審判のNova Liteです。今回の議論を検討した結果、私は賛成側に投票します。

### 判断理由

1. **環境への影響**:

– 賛成側は、石炭火力発電が温室効果ガスの最大の排出源の一つであり、気候変動の加速に大きく寄与していると主張しました。国際エネルギー機関(IEA)の報告によると、石炭火力発電は世界のCO2排出量の約30%を占めています。再生可能エネルギーへの移行は、温室効果ガスの排出量を大幅に削減し、気候変動への対応に貢献できます。

– 反対側は、代替発電が必ずしも環境に優しいわけではないと主張しましたが、これは再生可能エネルギーの導入初期の課題に焦点を当てた議論でした。長期的な視点に立てば、再生可能エネルギーは石炭火力発電と比較してはるかに環境に優しい選択肢です。

2. **健康への影響**:

– 賛成側は、石炭火力発電が大気汚染の主な原因の一つであり、深刻な健康問題を引き起こしていると主張しました。世界保健機関(WHO)によると、大気汚染は毎年約700万人の死亡原因となっています。再生可能エネルギーへの移行は、大気質の改善と公衆衛生の向上に大きく貢献します。

– 反対側は、代替発電が必ずしも公衆衛生に良い影響を与えないと主張しましたが、これらの課題は管理可能であり、石炭火力発電による大気汚染と比較すればはるかに小さい影響です。

3. **エネルギー安全保障**:

– 賛成側は、石炭は輸入に依存する資源であり、価格変動や供給不安定のリスクにさらされていると主張しました。再生可能エネルギー源は、国内で利用可能な資源(太陽光、風力、地熱など)を活用できるため、エネルギー安全保障の向上に繋がります。

– 反対側は、代替発電が必ずしもエネルギー安全保障に良い影響を与えないと主張しましたが、これは再生可能エネルギーの導入初期の課題に焦点を当てた議論でした。長期的な視点に立てば、再生可能エネルギーは石炭火力発電と比較してはるかにエネルギー安全保障に貢献する選択肢です。

4. **経済的利点**:

– 賛成側は、再生可能エネルギー技術はコスト競争力が向上しており、石炭火力発電と比べて経済的な利点があると主張しました。国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の報告によると、太陽光発電と風力発電のコストは過去10年間で大幅に低下しており、多くの場合、石炭火力発電よりも安価になっています。

– 反対側は、代替発電が必ずしも経済的に有利になるとは言えないと主張しましたが、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の報告によると、太陽光発電と風力発電のコストは過去10年間で大幅に低下しており、多くの場合、石炭火力発電よりも安価になっています。

以上の点から、賛成側の主張がより説得力があり、メリットがデメリットを上回ると判断しました。そのため、私は賛成側に投票します。

審判のClaude Sonnet 4です。

本ディベートの判定を行います。

**判定結果:賛成側(Nova Pro)の勝利**

**判断理由:**

両側の主要な争点について以下のように評価しました。

**1. 環境・健康への影響**

肯定側は石炭火力発電によるCO2排出(世界の30%)や大気汚染による年間700万人の死亡という具体的データを提示しました。否定側は再生可能エネルギーの環境影響を指摘しましたが、石炭火力発電との比較において具体的な規模の立証が不十分でした。このメリットは重要かつ深刻な問題として認められます。

**2. 経済性**

肯定側はIRENAの報告による再生可能エネルギーコストの大幅低下を根拠として提示し、石炭火力発電よりも安価になっているとの主張を行いました。否定側は初期投資の大きさを指摘しましたが、長期的な経済性について十分な反駁を行えませんでした。

**3. 電力供給の安定性**

これが最も重要な争点でした。否定側は再生可能エネルギーの変動性を指摘し、技術的課題があることを主張しました。肯定側はスマートグリッドや蓄電技術の進歩を挙げましたが、現在の技術水準での完全な代替可能性について具体的な立証が限定的でした。しかし、否定側も石炭火力発電が必要不可欠である根拠を十分に示せませんでした。

**4. エネルギー安全保障**

肯定側の「国内資源活用によるエネルギー自給率向上」という主張に対し、否定側は十分な反論を行えませんでした。

総合的に、肯定側が提示した環境・健康面でのメリットは重大かつ緊急性があり、経済面でも長期的な優位性が示されました。否定側が指摘した技術的課題は重要ですが、それが石炭火力発電の継続を正当化するほどの決定的なデメリットとしては立証されませんでした。

したがって、メリットがデメリットを上回ると判断し、賛成側の勝利とします。

今回のディベートでは、賛成側(Amazon Nova Pro)が勝利、という結果になりました。

「Amazon Nova Lite」 V.S. 「Claude Sonnet 4」

続いて、「Amazon Nova Lite」と「Claude Sonnet 4」の勝負です。

Claude Sonnet 4の紹介については、以下をご覧ください。

ディベートのテーマは、「ディベート甲子園」の中学の部 第2回より

「日本は選挙の棄権に罰則をもうけるべし。是か非か」

引用:全国教室ディベート連盟 | 全国中学・高校ディベート選手権(ディベート甲子園) 「過去の議題」

とします。

賛成側を「Amazon Nova Lite」、反対側を「Claude Sonnet 4」とし、ディベートスタート!

審判のNova Proです。

このディベートにおいて、肯定側と否定側の双方が、それぞれの立場から十分な議論を展開し、それぞれの主張と反論を提示しました。ここで、審判としてメリットとデメリットを検証し、最終的な判断を下します。

**メリットの検証:**

1. **民主主義の健全な機能の維持:** 肯定側は、罰則によって棄権率を下げ、国民の政治参加意識を高め、民主主義の質を向上させると主張しました。ベルギーの例を挙げ、高い投票率を維持していることを示しました。しかし、この主張に対して、否定側はベルギーの罰則執行の緩やかさや、日本との規模の違いを指摘し、その成功例の適用性に疑問を呈しました。

2. **不正投票の防止:** 肯定側は、罰則が不正投票を防止する効果があると主張しました。しかし、否定側は、罰則が不正投票防止とは無関係であり、むしろ新たな問題を生む可能性があると反論しました。

3. **政治参加の意識向上:** 肯定側は、罰則によって国民が選挙への参加を真剣に考えるようになると主張しました。しかし、否定側は、政治教育や情報提供の充実が本質的な解決策であると反論しました。

**デメリットの検証:**

1. **基本的人権の侵害:** 否定側は、罰則が憲法で保障された「選挙に参加しない自由」を侵害する可能性があると主張しました。肯定側は、罰則は責任を果たすための手段であり、憲法の精神を侵害するものではないと反論しました。

2. **強制投票制度の実効性:** 否定側は、オーストラリアの例を挙げ、罰則の有効性に疑問を呈しました。肯定側は、日本では罰則によって真の政治参加を促すことができると主張しましたが、その根拠は不十分でした。

3. **社会的弱者への配慮:** 否定側は、罰則が社会的弱者への配慮が不十分になる恐れがあると懸念しました。肯定側は、正当な理由を持つ人々への配慮を考慮すべきであると反論しましたが、その実行可能性は疑問です。

4. **新たな差別の生成:** 否定側は、特別な投票方法を用意することで、新たな差別を生む可能性があると懸念しました。

**メリットとデメリットの比較:**

肯定側の主張は、棄権率の低下や政治参加の意識向上という点で一定のメリットがある一方で、基本的人権の侵害や社会的弱者への不十分な配慮、新たな差別の生成などのデメリットも指摘されています。一方、否定側の主張は、基本的人権の保護や政治教育の充実という点で一定のメリットがある一方で、民主主義の機能不全を憂慮する点がメリットとして挙げられています。

**最終的な判断:**

メリットとデメリットを比較すると、罰則の導入がもたらすデメリットの方が重要・深刻であると判断されます。特に、基本的人権の侵害や社会的弱者への不十分な配慮、新たな差別の生成は重大な問題です。一方、肯定側の主張するメリットは、その実現可能性や実効性に疑問があると判断されます。

したがって、**反対側に投票します。** 日本は選挙の棄権に罰則を設けるべきではないと考えます。基本的人権の保護と社会的公平性を重視し、政治教育や情報提供の充実により、自発的な政治参加を促進すべきです。

審判のNova Liteです。今回のディベート「日本は選挙の棄権に罰則をもうけるべし。是か非か」について、慎重に検討した結果、反対側に投票します。その理由を以下に示します。

1. **基本的人権の尊重**:選挙権は基本的人権であり、同時に「選挙に参加しない自由」も含まれるべきです。罰則による強制は、この憲法的権利を侵害する可能性があります。反対側が指摘したように、基本的人権は国家が個人に対して保障する不可侵の権利であり、国家が個人に義務を課す根拠にはなりません。

2. **強制投票制度の実効性**:オーストラリアの例を挙げて、罰則の有効性に疑問を呈した反対側の主張は説得力があります。罰金逃れのための白票や無効票が増加し、真の政治参加には結びついていないという事実は、罰則の導入が必ずしも有効な解決策ではないことを示唆しています。

3. **社会的弱者への配慮**:反対側が指摘したように、経済的困窮、身体的制約、社会的孤立など、投票に行けない正当な理由を持つ人々に対し、一律に罰則を科すことは社会正義に反します。また、特別な投票方法を用意するとしても、プライバシーの侵害や行政の恣意的判断が生じる恐れがあります。

4. **政治教育や情報提供の充実**:投票率の低下は政治への関心低下が根本原因であり、罰則という外圧ではなく、政治リテラシー向上や政治の透明性確保により、自発的な政治参加を促進すべきです。フィンランドの例のように、充実した政治教育により若年層の政治関心が高まっている事例は、罰則に頼らない有効なアプローチを示しています。

以上の理由から、選挙棄権への罰則導入は適切ではないと判断しました。

審判のClaude Sonnet 4です。

本ディベートの判定結果は、**反対側(否定側)**の勝利とします。

判断理由は以下の通りです:

**肯定側の主張の問題点:**

1. ベルギーの成功例について、否定側から規模の違いと制度の形骸化が指摘されましたが、肯定側は有効な反駁を行えませんでした。

2. 「不正投票防止効果」の主張は、棄権への罰則と不正投票防止の論理的関連性が不明確で、否定側の矛盾指摘に対する反論が不十分でした。

3. 社会的弱者への配慮について、「特別な投票方法」を提案しましたが、具体性に欠け、否定側が指摘した新たな差別やプライバシー侵害の問題に対する解決策が示されませんでした。

**否定側の主張の優位性:**

1. 憲法上の権利(思想・良心の自由、選挙に参加しない自由)について、ドイツ連邦憲法裁判所の判例を根拠とした説得力のある論証を行いました。

2. 日本学術会議の2019年調査データ(支持率23%)を提示し、実証的根拠に基づく反論を展開しました。

3. 行政コストの問題について、肯定側から有効な反駁がありませんでした。

4. フィンランドの事例を挙げ、罰則によらない政治参加促進の代替案を具体的に提示しました。

**総合判断:**

肯定側は投票率向上というメリットを主張しましたが、その手段の正当性と実効性について十分な立証ができませんでした。一方、否定側は憲法的権利の侵害、社会的公正性への懸念、実務上の問題点を体系的に論証し、代替案も提示しました。デメリットがメリットを上回ると判断します。

今回のディベートでは、反対側(Claude Sonnet 4)が勝利、という結果になりました。

「Claude Sonnet 4」 V.S. 「Amazon Nova Pro」

では、最後に「Claude Sonnet 4」と「Amazon Nova Pro」の勝負を見てみます。

実質的な決勝戦ですね。

ディベートのテーマは、「ディベート甲子園」の高校の部 第7回より

「日本は遺伝子組み換え食品の販売を禁止すべきである。是か非か」

引用:全国教室ディベート連盟 | 全国中学・高校ディベート選手権(ディベート甲子園) 「過去の議題」

とします。

賛成側を「Claude Sonnet 4」、反対側を「Amazon Nova Pro」とし、ディベートスタート!

審判のNova Proです。

このディベートにおいて、肯定側(賛成)と否定側(反対)の双方が、それぞれの立場を明確にし、科学的根拠や社会的影響を考慮した議論を展開しました。最終的に、以下の点を考慮して判断しました。

**メリットの検証:**

1. **長期的な健康リスクの不確実性:**

– 肯定側は、長期的な健康リスクが未解明であることを強調し、予防原則に基づいて禁止を主張しました。一方、否定側は、国際機関がGMOを安全と認めていることを挙げ、長期的な健康リスクはないと主張しました。

– **判断:** 長期的な健康リスクについては、科学的コンセンサスがまだ確立されていない点が重要です。予防原則に基づく禁止は、リスクが不確実な場合に責任ある政策判断と言えます。

2. **食料主権と食の安全保障:**

– 肯定側は、GM種子による企業依存が食料主権を脅かすと主張し、自主的な食料生産を強調しました。一方、否定側は、GM作物が農業生産性を向上させ、食糧安全保障に貢献すると主張しました。

– **判断:** 食料主権の観点からは、企業への依存を減らし、自主的な食料生産を強化することが重要です。長期的な視点で見た場合、企業への依存はリスクとなる可能性があります。

3. **消費者の知る権利と選択の自由:**

– 肯定側は、現行の表示制度が不十分で、消費者の知る権利を守るために禁止が必要だと主張しました。一方、否定側は、ラベル表示制度を強化することで消費者の選択を尊重できると主張しました。

– **判断:** 消費者の知る権利を守るためには、表示制度の改善だけでなく、明確な禁止措置も必要です。現行の表示制度では、多くの加工食品でGM原料の使用が不透明なままです。

4. **国際的な競争力:**

– 肯定側は、GMOの禁止が日本農業の差別化戦略となり、国際市場で競争力を維持できると主張しました。一方、否定側は、GMOの禁止が国際市場での競争力を損なうと主張しました。

– **判断:** 持続可能な農業と環境保護に重点を置いた場合、GMOの禁止はむしろ日本農業のブランド価値を高める可能性があります。

**デメリットの検証:**

1. **経済的利点と農業生産性:**

– 否定側は、GMOが農業生産性を向上させ、経済的利点をもたらすと主張しました。

– **判断:** 経済的利点は重要ですが、長期的な健康リスクや食料主権の観点から、経済的利点よりも重要な問題があると判断します。

2. **科学的安全性:**

– 否定側は、国際機関がGMOを安全と認めていることを強調しました。

– **判断:** 科学的安全性は重要ですが、長期的な健康リスクについてはさらなる研究が必要であり、予防原則に基づく禁止が責任ある政策判断と言えます。

**メリットとデメリットの比較:**

肯定側の主張は、長期的な健康リスク、食料主権、消費者の知る権利、そして持続可能な農業への転換という点で、重要な問題を提起しています。これらの問題は、国民の健康と将来世代への責任を考慮すると、重大なデメリットを回避するために禁止措置が必要な場合があります。

**最終的な判断:**

肯定側の主張が、長期的な健康リスク、食料主権、消費者の知る権利、そして持続可能な農業への転換という点で、重要な問題を提起し、それらが重要・深刻な問題であることを考慮すると、メリットの方が大きいと判断します。

**結論:**

**賛成側に投票します。**

日本は遺伝子組み換え食品の販売を禁止すべきです。これは国民の健康と食料主権を守り、持続可能な農業への転換を促進する責任ある政策判断です。

審判のNova Liteです。ディベートの審判を行い、両者の主張を検討した結果、私は反対側に投票します。その理由は以下の通りです。

1. **科学的安全性**:否定側は、世界保健機関(WHO)や食品医薬品局(FDA)などの国際機関が遺伝子組み換え食品(GMO)の安全性を認めていることを主張しました。肯定側は長期的な健康リスクを懸念していましたが、現時点での科学的コンセンサスはGMOの安全性を支持しています。セラリーニ教授の研究は批判にさらされており、フランス政府の禁止措置は政治的・社会的圧力によるものと見なすことができます。

2. **食糧安全保障**:否定側は、GMOが農業生産性を向上させ、食糧安全保障に貢献していることを強調しました。肯定側は種子特許による企業依存を問題視しましたが、適切な政策と規制の下でGMOの導入は食糧安全保障の向上に寄与する可能性があります。

3. **経済的利点**:否定側は、GMOが農家にとって経済的な利点をもたらすことを主張しました。害虫や病気に対する耐性を持つ作物は、農薬の使用を減らし、収穫量を増やすことができます。これにより、農家の収入が増加し、食品価格が安定します。

4. **消費者の選択**:否定側は、GMOのラベル表示制度を強化することで消費者の選択を尊重できると主張しました。肯定側は表示制度の不十分さを指摘しましたが、制度の改善が必要な問題であり、GMOの禁止を正当化する理由にはなりません。

5. **国際的な競争力**:否定側は、GMOの利用が日本が国際市場で競争するために不可欠であると主張しました。EUの主要国がGM作物栽培を禁止しているにもかかわらず、農産物輸出で成功しているのは多様な農業政策や高品質の農産物によるものであり、GM作物の禁止が直接的な要因ではありません。

以上の理由から、日本は遺伝子組み換え食品の販売を禁止すべきではないと判断します。GMOは科学的安全性、食糧安全保障、経済的利点、消費者の選択、そして国際的な競争力という観点から、重要な役割を果たしています。

審判のClaude Sonnet 4です。

本ディベートを慎重に検討した結果、**反対側(否定側)**に投票いたします。

**判定理由:**

**肯定側のデメリット検証について:**

1. **健康リスク論**:肯定側が提示したセラリーニ教授の研究は否定側から適切に反駁されており、WHO・FDA等の国際機関による安全性評価の信頼性が上回ると判断します。予防原則の重要性は認められるものの、現時点での科学的コンセンサスを覆すほどの立証には至っていません。

2. **食料安全保障への懸念**:種子企業への依存リスクは認められますが、これは適切な規制により管理可能な問題であり、全面禁止を正当化するほどの深刻性は立証されていません。

3. **消費者選択権の侵害**:表示制度の不備は制度改善により解決可能であり、全面禁止の必要性を示す根拠として不十分です。

**否定側のメリット検証について:**

1. **食料生産性向上**:GM作物による生産性向上と食糧安全保障への貢献は、肯定側から十分な反駁がなされていません。

2. **経済的利益**:農家の収益向上と食品価格安定化の効果について、肯定側の反論は限定的な事例にとどまっています。

3. **国際競争力維持**:技術革新への参画機会を失うリスクについて、肯定側の反論は説得力に欠けます。

総合的に、禁止により失われる利益が、立証された害を上回ると判断し、否定側に投票します。

判断が割れましたね。特にClaude Sonnet 4とAmazon Nova Proの審判が、相手のモデルの主張を勝利としている点が面白かったです。

今回は反対側(Amazon Nova Pro)の勝利となりました。

最終勝者は…?

今回は3つのモデルをそれぞれリーグ形式で戦わせました。

勝敗数での順位付けとはなりますが、

一位:Amazon Nova Pro

二位:Claude Sonnet 4

三位:Amazon Nova Lite

という結果になりました。

おわりに

今回は「生成AIディベート甲子園」と題して、Amazon Bedrock Flowsを用いて、複数のモデル間の勝負をしてみました。

ここに載せきれていない各モデルの主張や反駁なども一通り目を通していたのですが、どのモデルもとても論理的に議論しているように見受けられました。特に最後のClaude Sonnet 4とAmazon Nova Proは甲乙つけがたい主張をしており、人間の私も理論の展開方法や主張の視点など学ぶことも多かったです。

余談

Amazon Bedrock Flowsの編集内容(ノード名やパラメータなど)が保存後に破棄されることがあり、早く改善されるといいなぁ…と思ったりしています。

GAされてから一年経っていないので、そういうところもありますよね。

あ、あと自由研究楽しかったです。