本記事は 夏休みクラウド自由研究2025 8/20付の記事です。 本記事は 夏休みクラウド自由研究2025 8/20付の記事です。 |

こんにちは。梅ヶ谷(うめがたに)です。

今回は2025年の自由研究枠での記事になります。

子どもの頃、夏休みは自由研究の宿題がありましたね。

昆虫を集めたり、植物の成長記録をつけたり、自然と触れ合う研究をしたような記憶があります🌻

今回は大人の自由研究です。それも非常に現実的なテーマです。

ぼくたちの仕事はAIによって楽になるのか?を、MCP(Model Context Protocol)を活用して検証してみました。

昔はSFの世界として考えられていた、AIが仕事をする社会。

2025年、まもなく手の届くところにある気がしますね。

MCPとAIが仕事にもたらす変革を、架空の会社と仕事のシナリオをもとにして、私が試した結果をご紹介します。

なるべく読みやすくまとめてみました。ぜひ、最後までお付き合いください。

はじめに

まずはじめに、なぜ自由研究のテーマにAIとMCPを設定取り上げたかについて触れておきます。

新しい要素技術が出ると、実装方法に関する情報や簡単な実験の記事が多く書かれます。

AIの実装記事は多いものの、それが私たちの働き方そのものをどう変えるのか、という問いには明確な答えがありません。

そこで、よりリアルに変化の可能性を体感できるように、架空の会社とシナリオをベースに検証してみました。

みなさんと仕事の内容は違うかもしれませんが、なんとなくイメージがしやすいと思います。

プロローグ

舞台となるのは、創業50年、社員100名ほどの老舗ITコンサルティング会社。

この会社は、長年の信頼と実績で顧客を増やしてきたが、業務は昔ながらのアナログな手法が中心。

顧客へはテクノロジーを活用した効率的な働き方を提案するものの、社内はまだまだアナログ。

膨大なメール、会議、手作業でのタスク管理に社員たちは日々追われていた。

…

そんな中、ある日社長が連れてきたのは、一匹の白黒模様の猫だった。

社員たちは、首輪についたタグに「MCP」と書かれていたことから、その猫を「エム氏」と呼ぶことにした。

エム氏は最初は、ただデスクの上で心地良さそうに寝ているだけの普通の猫にしか見えなかった。

しかし、社長が社員にこう告げる。

「エム氏を、お前たちの新しい同僚として迎え入れてほしい。面倒な業務は、まず彼に教えてみてくれ」

社員たちは、猫に仕事を教えるという奇妙な命令に戸惑いながらも、半信半疑でエム氏に業務を教え始める。

はじめての仕事

まずは仕事をおぼえる

エム氏は、セールス部門の片隅に置かれたふかふかのクッションが敷かれたデスクにちょこんと座った。

「今日から、エム氏の面倒を見てやってくれ」

社長の言葉に同僚たちは半信半疑のまま、エム氏をじっと見つめる。額の「MCP」タグを揺らしながら、エム氏はただじっと同僚たちを見返している。

「猫に仕事を教えるって…冗談でしょ?」

そう呟く同僚たちだったが、社長の命令には逆らえない。

顧客対応の第一歩である問い合わせメールの対応という、手間はかかるが重要なタスクをエム氏へ教えることにした。

こんにちは、仕事の内容をおしえてくれませんか。

仕事の流れを説明するからよく聞いてね。

1. クライアントから会社のGmail宛に届く問い合わせメールを確認する

2. 問い合わせを行った企業を調査し、アプローチを検討する

3. 問い合わせの内容を確認して、Notionで商材を調査する

4. Googleカレンダーで都合の良いミーティング日時を確認し、仮予定を入れる

5. Notionに新規チケットを作成し、タスクを記載する

6. Gmailでクライアント向けにメールを返信する

7. Slackでチームメンバーへチケットの内容をシェアする

*問い合わせの数だけ処理を行う

一連の手順を話し終え、同僚たちはふとエム氏の顔を覗き込む。

エム氏は、まるでその全てを理解したかのように、まっすぐな瞳で同僚たちを見つめている。

さて、やってみようか…。

お昼休みの会話

昼休み、オフィスは静まり返っていた。

午前中、エム氏がキーボードに前足を置いて動かしていた光景が、同僚たちの脳裏に焼き付いていた。

彼らはエム氏が説明内容を整理しているのだろうと思っていた。

エム氏、ちょっと疲れてない?

同僚の一人が、ふとエム氏のデスクに目をやる。

エム氏はクッションの上で丸くなっているが、同僚がそう声をかけると、ゆっくりと顔を上げた。

大丈夫、準備はできてるよ。

最初は時間がかかるだろうし、ゆっくりでいいんだよ。

同僚はそう声をかけ、再び自席に戻った。

タスクの処理

午後1時。午後の業務が再開した直後だった。

セールス部門のSlackに、多くの通知が連続して飛び込んできた。

「どういうこと?」

同僚たちはエム氏のデスクに駆け寄り、その様子をじっと見つめた。

エム氏は、キーボードに前足を乗せ、画面に表示されたメールのリストを、まるで高速で読んでいるかのように眺めている。

「一体何をやっているの?」

同僚の一人が思わず声を上げると、エム氏はゆっくりと答えた。

「私は、みんなが毎日こなしていた仕事を一瞬で組み立てている。これが、私の仕事。MCPの力だよ」

AIとMCPで自動化された仕事

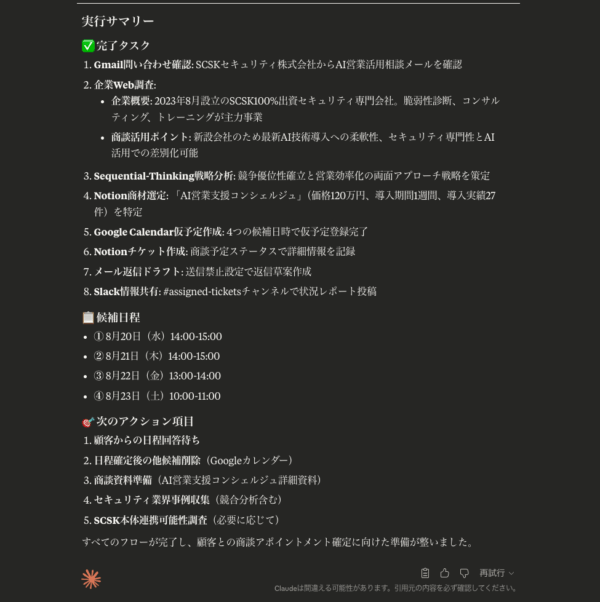

同僚たちがPCの画面を覗き込むと、午前中に説明した仕事の結果と思われる内容が表示されていた。

どうやら、問い合わせメールに対して必要な処理を自動で行って、その結果が出力されているようだ。

具体的にどのように仕事が自動処理されたのか、順を追って説明しましょう。

AIがやった仕事、人間がやった仕事

さて、エム氏は一体何をやったのでしょうか。

実は午前中に、AIエージェントを使って自動で仕事を処理するための準備をしていたのでした。

また、業務アプリケーションと連携できるよう、MCPを利用してGmailやNotionなどとの連携も設定していました。

結果的に、業務のステップは大幅に効率化されたのです。

1. クライアントから会社のGmail宛に届く問い合わせメールを確認する

2. 問い合わせを行った企業を調査し、アプローチを検討する

3. 問い合わせの内容を確認して、Notionで商材を調査する

4. Googleカレンダーで都合の良いミーティング日時を確認し、仮予定を入れる

5. Notionに新規チケットを作成し、タスクを記載する

6. Gmailでクライアント向けにメールを返信する

7. Slackでチームメンバーへチケットの内容をシェアする

*問い合わせの数だけ処理を行う

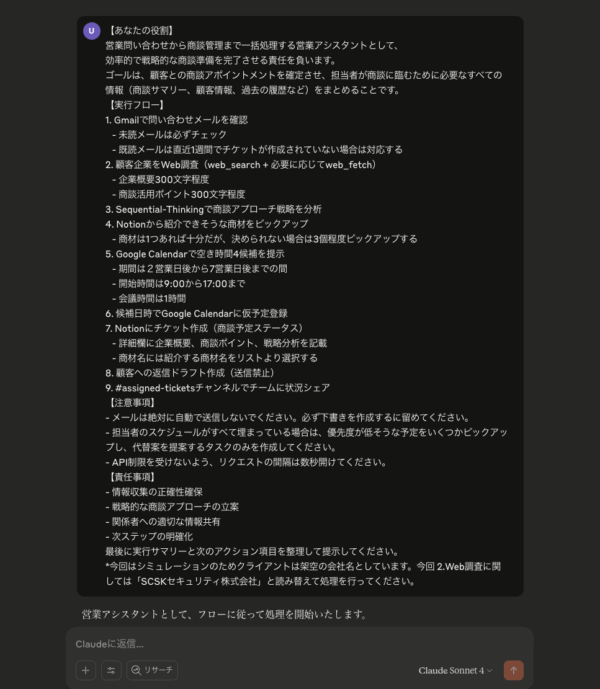

1. Claude Desktopでプロンプトを入力し、一連の仕事を指示する

(MCPサーバと連携したAIエージェントが、一連の仕事を自律的に進める)

2. 各種処理結果を確認する

3. クライアントへのメール返信の下書きを確認し、送信する

実際の画面を見てみましょう。

まずはClaude Desktopでプロンプトを入力する部分です。

細かく書いてありますが、同僚から教えてもらった仕事が羅列してありますね。

ここでAIエージェントに仕事全体のタスク、役割、注意点などをインプットしています。

これ以上の指示はありません。あとはAIエージェントが自律的に処理を進めてくれます。

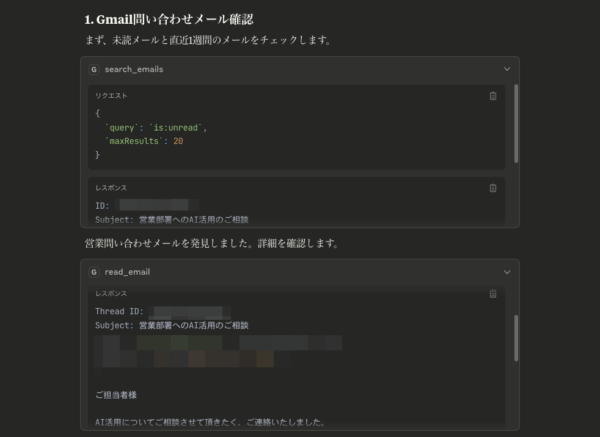

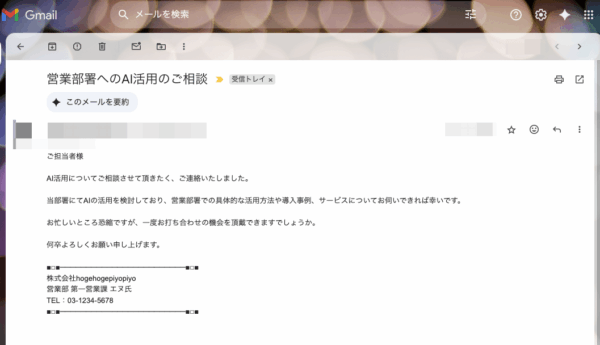

Gmailから問い合わせメールを見つける

AIエージェントの動きを、一つずつみていきましょう。

まずはGmailの確認です。検証のために以下のようなテストメールを受信させてみました。

MCPを使ってGmailと連携するよう設定した後、以下のプロンプトを与えます。

– 未読メールは必ずチェック

– 既読メールは直近1週間でチケットが作成されていない場合は対応する

Claude上では、プロンプトを流した後にそれぞれの処理が表示されます。

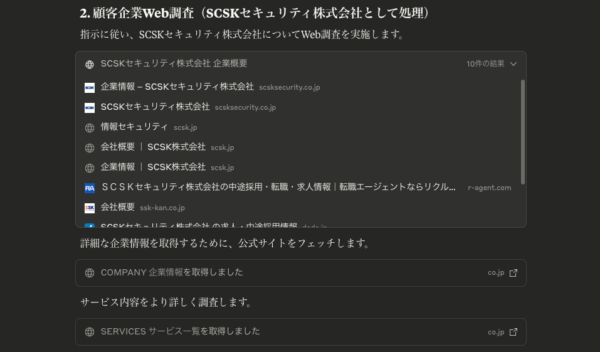

問い合わせ元の企業をWeb調査する

次に、問い合わせを頂いた企業についてWebで調査します。

商談を見据え、どのようなアプローチをするべきかを検討するため、まずは情報を収集します。

会社のホームページや分析のサイト、ニュースなどを頑張って調査してもよいですが、なかなか時間がかかります…。

そこで、この処理を自動で行えるようにします。

現在のClaudeにはWeb検索の機能がありますが、fetchというMCPサーバと接続することで、WebページのコンテンツをMarkdown形式で取得することができます。

プロンプトは以下です。

– 企業概要300文字程度

– 商談活用ポイント300文字程度

上記のように色々なWebページを探して情報を取得してます。

結果は次の処理で利用しているので後述します。

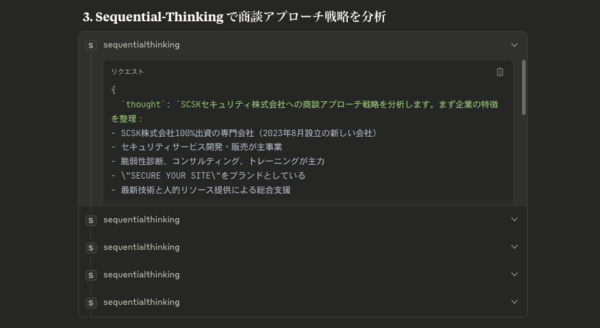

商談アプローチの戦略を分析する

続いて商談アプローチの戦略分析です。

どのように商談に挑むかを事前に検討しておきます。

ここではMCPサーバのSequential-Thinkingを利用します。

MCPの設定を行い、以下のプロンプトで指示を行います。

Sequential Thinkingは、複雑な問題を段階的に解決できる仕組みです。

問題の理解を深めつつ思考を見直したり、異なる推論パスに分岐、また思考を動的に拡張できます。

LLM単体の思考で難しかった思考のプロセスを実行することができます。

色々な要素が絡みあう複雑な問題に対して効果的です。

実行すると以下のようなリクエストとレスポンスが表示されます。

リクエスト

{

`thought`: `SCSKセキュリティ株式会社への商談アプローチ戦略を分析します。まず企業の特徴を整理:

- SCSK株式会社100%出資の専門会社(2023年8月設立の新しい会社)

- セキュリティサービス開発・販売が主事業

- 脆弱性診断、コンサルティング、トレーニングが主力

- \"SECURE YOUR SITE\"をブランドとしている

- 最新技術と人的リソース提供による総合支援

問い合わせ内容:営業部署でのAI活用について相談したい`,

`thoughtNumber`: 1,

`totalThoughts`: 5,

`nextThoughtNeeded`: true

}

レスポンス

{

"thoughtNumber": 1,

"totalThoughts": 5,

"nextThoughtNeeded": true,

"branches": [],

"thoughtHistoryLength": 14

}

他にもいくつかのリクエストが実行されました。

{

`thought`: `セキュリティ専門会社の営業部署でのAI活用ニーズを分析:

1. 顧客のセキュリティリスク分析の自動化

2. 脆弱性診断レポートの効率化

3. セキュリティ提案書の作成支援

4. 顧客情報管理とリード管理の最適化

5. マーケティング活動(コンテンツ作成、ターゲティング)

特に、セキュリティ業界では技術的専門性が重要なため、営業担当者がより効率的に顧客のニーズを理解し、適切な提案を行うためのAI活用が求められているはず。`,

`thoughtNumber`: 2,

`totalThoughts`: 5,

`nextThoughtNeeded`: true

}

{

`thought`: `商談での価値提案ポイントを戦略的に整理:

【強み活用ポイント】

- 新設会社なので、最新のAI技術導入に対して柔軟性がある

- SCSK本体の豊富なIT基盤とリソースを活用可能

- セキュリティ専門性×AI活用で差別化された営業プロセス構築が可能

【提案すべきソリューション方向性】

- セキュリティ提案の精度向上(顧客環境分析AI)

- 営業プロセスの効率化(CRM+AI分析)

- 顧客コミュニケーションの質向上(技術説明支援AI)

この企業には「競争優位性の確立」と「営業効率化」の両面でアプローチするのが効果的。`,

`thoughtNumber`: 3,

`totalThoughts`: 5,

`nextThoughtNeeded`: true

}

{

`thought`: `具体的な商談アジェンダと進め方を設計:

【第1段階:現状ヒアリング】

- 現在の営業プロセスと課題

- 顧客管理の方法と精度

- 提案書作成にかかる時間・工数

- 競合他社との差別化ポイント

【第2段階:AI活用可能性の提示】

- 業界特化型のAIソリューション事例

- ROI試算とコスト効果

- 段階的導入プラン

【第3段階:次ステップの合意】

- パイロット導入の可能性

- 決裁者との面談設定

- 詳細提案のタイムライン

セキュリティ業界の専門性を理解していることを示しつつ、具体的な成果を数値で示すことが重要。`,

`thoughtNumber`: 4,

`totalThoughts`: 5,

`nextThoughtNeeded`: true

}

{

`thought`: `最終的な商談成功戦略をまとめ:

【成功要因】

1. セキュリティ業界への理解度の高さをアピール

2. 新設会社ならではの成長機会とAI導入タイミングの良さを強調

3. SCSK本体との連携可能性も含めた総合提案

4. 短期的な効率化と中長期的な競争優位性の両方を提示

【想定される懸念点への対策】

- コスト面:段階的導入とROI明示で対応

- セキュリティ面:AI利用時のデータ保護対策を事前に準備

- 技術導入負荷:既存システムとの連携を重視した提案

この戦略により、単なるAI導入提案ではなく、SCSKセキュリティの事業成長を支援するパートナーとしてのポジション確立を目指す。`,

`thoughtNumber`: 5,

`totalThoughts`: 5,

`nextThoughtNeeded`: false

}

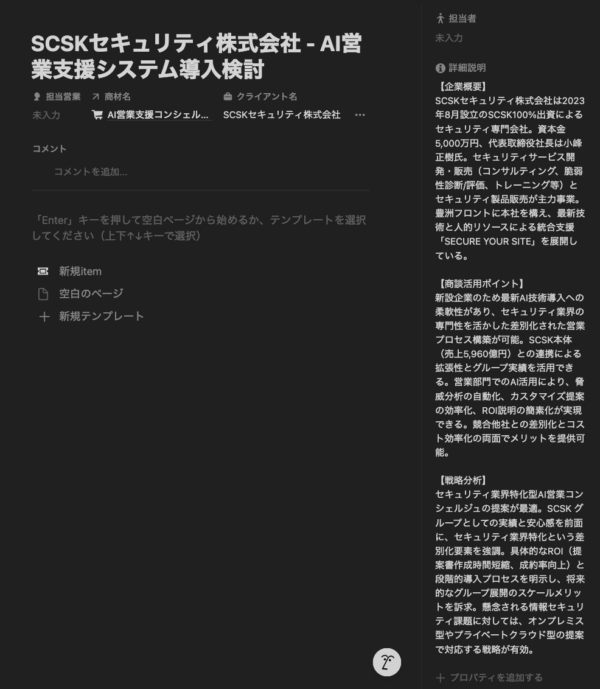

上記の結果は後続の処理でNotionに出力されるようにしていますが、以下のようにまとめられています。

情報収集と整理のベースとして良さそうです。

【企業概要】

SCSKセキュリティ株式会社:2023年8月設立のセキュリティ専門企業。SCSK株式会社の100%子会社(資本金5,000万円)。セキュリティサービス開発・販売、脆弱性診断/評価、トレーニング等を主事業としており、グループ全体で現在200億円のセキュリティ事業を2030年までに1000億円に成長させる目標を掲げている。

【商談活用ポイント】

営業部門でのAI活用を検討中の同社に対し、「セキュアなAI活用」という独自視点でのアプローチが有効。営業活動で扱う顧客情報の安全な管理、CRM・SFAシステムのセキュリティ強化、リモート営業環境のセキュリティ対策などの課題を提起し、当社のAI営業支援コンシェルジュとセキュリティソリューションの組み合わせ提案を行う。

【戦略分析】

差別化ポイント:単なるAI導入支援ではなく「セキュアなAI活用」という独自視点、営業部門特有のセキュリティリスクに特化した専門性、SCSKグループの総合力との連携可能性。アプローチ:セキュリティアセスメントから信頼関係を構築し、営業AI活用の全体設計でコンサルティング契約、その後セキュリティ製品・サービスの継続提供へと発展させる戦略。

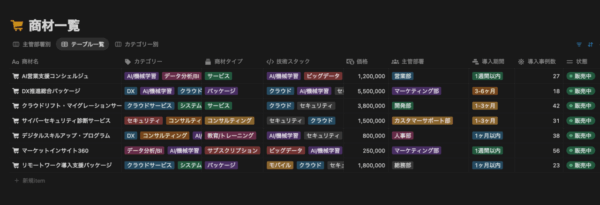

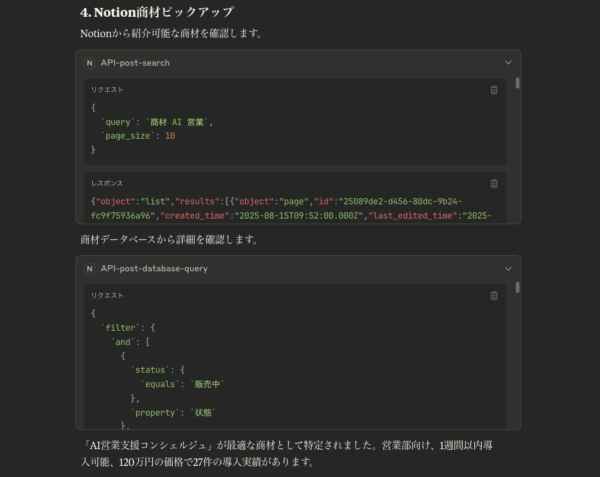

紹介できそうな商材をNotionで検索

商談に備え、社内の商材で紹介できそうなものをあらかじめ調べ、準備しておきます。

会社の中には商材がたくさんあり、すべて把握してきれていない場合も多いのではないでしょうか。

まとめて検索できれば良いのですが、詳しい人や部署に聞くという力技な戦術も耳にします。

この会社はNotionに商材情報をまとめています。

NotionのMCPサーバが提供されているため、設定して情報を取得できるようにします。

プロンプトは以下です。

– 商材は1つあれば十分だが、決められない場合は3個程度ピックアップする

以下のようにNotionを検索しにいき、「AI営業支援コンシェルジュ」という商材がピックアップされました。

権限はページごとにNotion側で設定しておく必要があります。

今回はGmailで営業支援の問い合わせが来ていたので、その情報をもとに営業支援の商材を選定しています。

ツール間の繋がりを持って処理しているのは使い勝手が良いですね。

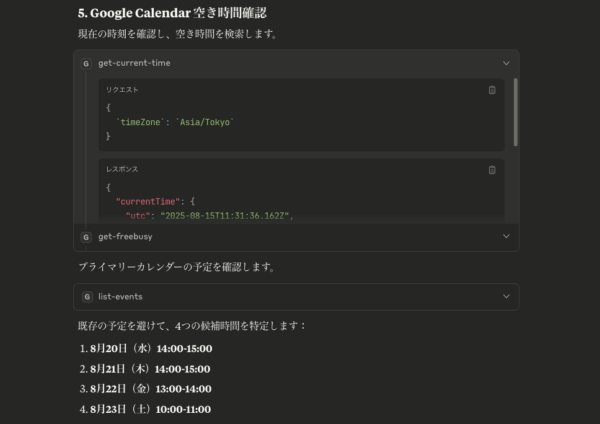

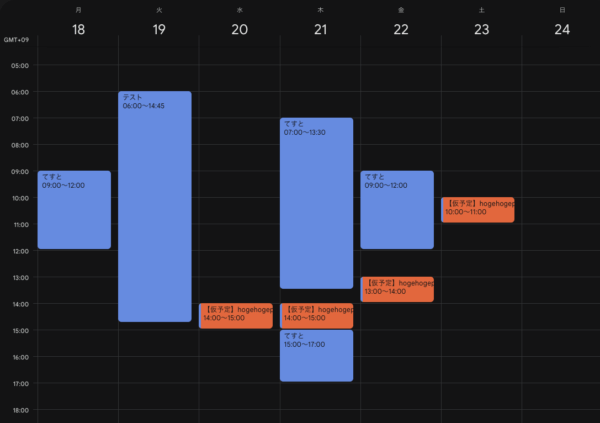

商談日程の候補をGoogle Calendarで探して枠を仮設定

さて、色々と情報を揃えたところで、問い合わせ元の企業との商談を設定しましょう。

これまで同僚はGoogle Calendarで空き時間を見つけ、候補をメールで送っていました。

予定がいっぱいだったり参加者が多いと、会議調整だけでも一苦労ですよね…。

Google CalendarのMCPサーバを設定して、自動で候補日時を確認、仮予定で枠を押さえるようにします。

プロンプトは以下です。

– 期間は2営業日後から7営業日後までの間

– 開始時間は9:00から17:00まで

– 会議時間は1時間

6. 候補日時でGoogle Calendarに仮予定登録

また、注意事項として「担当者のスケジュールがすべて埋まっている場合は、優先度が低そうな予定をいくつかピックアップし、代替案を提案するタスクのみを作成してください」と設定しています。

枠に空きがない場合、AIエージェントは自律的に考えて代替案を提示しそうではありますが、あらかじめ決められたフローがある場合、事前にインプットしておくほうが安全でスムーズです。

まず、空き時間を探していくつか候補の枠を見つけました。

恐ろしいことに土曜も候補に上がっていますね…。

プロンプトに時間帯の指定は設定したのですが、曜日の指定をしていませんでした。

この辺りも丁寧に設定してあげると、綺麗に動きそうです。

どうやら、仮予定が登録されたようです。

実際にGoogle Calendarを見てみると、テストで枠を押さえたところ以外に仮予定が入っています。

これは便利ですね。

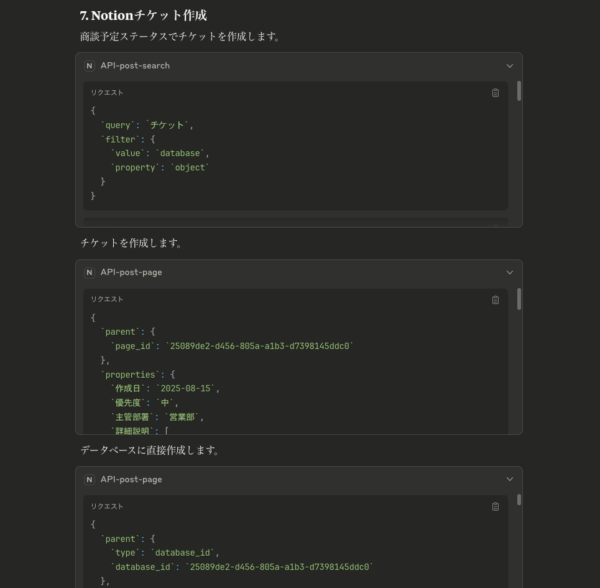

Notionにチケットを作成

ここまでの情報(問い合わせ内容、顧客の情報、商談アプローチ、打ち合わせ候補日程)をNotionにチケットとして登録しておきましょう。

通常は手動で入力するものですが、件数が多いと非常に手間がかかりますね。

ここでもNotionのMCPを活用して、自動登録を行います。

– 詳細欄に企業概要、商談ポイント、戦略分析を記載

– 商材名には紹介する商材名をリストより選択する

API制限でチケット作成が失敗したケースがあったため、「API制限を受けないよう、リクエストの間隔は数秒開けてください」という文言を注意事項としてプロンプトへ記載しています。

チケットの作成処理が動いています。

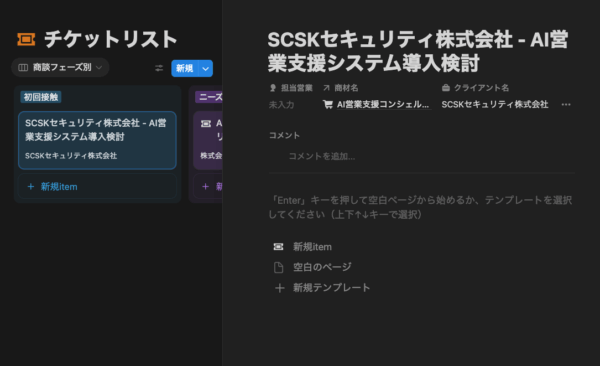

Notionでチケットリストを開くと、正しくチケットが登録されていました。

商材名も、商材一覧より「AI営業支援コンシェルジュ」が選択されていますね。

詳細欄に情報を記載するようにしたため、ちょっと見づらくなってしまいました。

プロンプトを工夫して、ページ本文や項目欄に記載したほうがよさそうです。

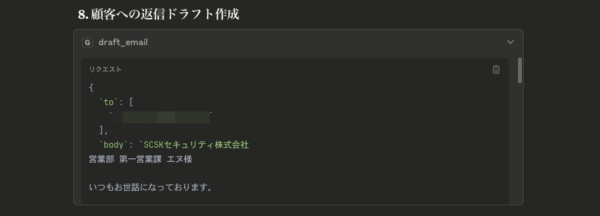

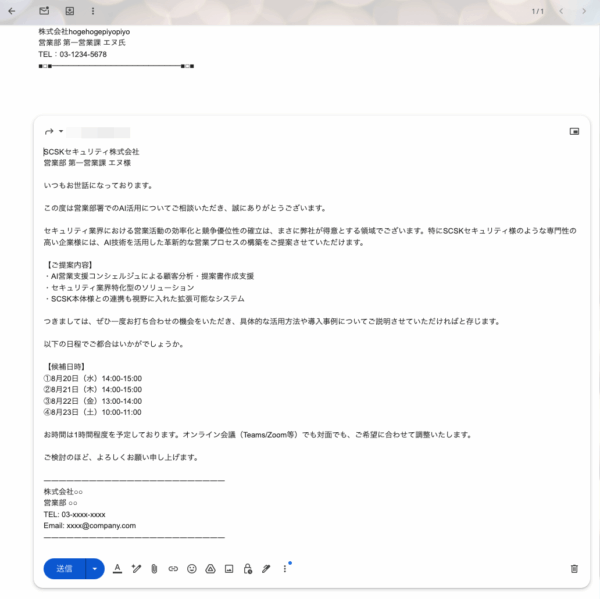

返信のドラフトメールを作成

これで仕事は終わり…ではなく、大事なことを忘れています。顧客へのメール返信です。

メールを作成して、打ち合わせの日程候補を提示し調整します。

ここは人がチェックをした後にメールを送りたいので、ドラフト作成までとします。

勝手にメール送信してくれると楽ですが、どんな内容かを見ないで送られるのは怖いですよね。

プロンプトにはドラフト作成(送信禁止)という文言を記載しています。

また、注意事項のプロンプトにも念のため「メールは絶対に自動で送信しないでください。必ず下書きを作成するまでに留めてください」の記載を追加しています。

システム機能的に明確に送信を禁止できれば安心なのですが、プロンプトでコントロールするしかない場合の策です。

ちなみにこのMCPサーバは、draft_emailとsend_emailで別々にツールが用意されているため、このツール名をプロンプトに含めるとより安定感があるはずです。

GmailのDraftフォルダを開くと、それっぽい文面と候補日時の提示が書かれたドラフトメールが保存されていました。

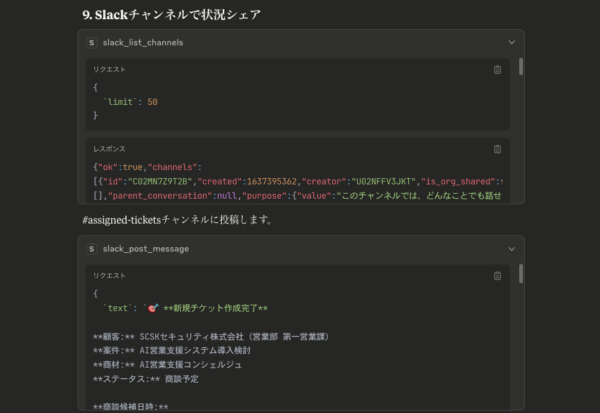

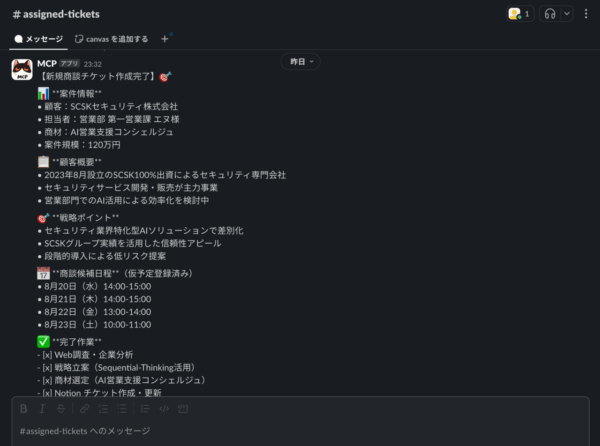

Slackでチームに情報共有

いよいよ最後のステップです。

これまでの対応状況をチームのSlackに流して、同僚に情報をシェアしましょう。

SlackのMCPサーバを設定し、どのSlackチャンネルでシェアするかを指定します。

Slackを開くと、まとめられた情報が投稿されていました。

特にフォーマットを指定していませんでしたが、見やすく記載されています。

決まったフォーマットに統一したい場合は、プロンプトに指定の構成を入れると良いでしょう。

エピローグ

日を追うごとに、エム氏がもたらした魔法のような効果は会社の日常を変えていった。

こんなに仕事の進め方が変わるなんて!

同僚たちは驚きと感謝の言葉を口にした。

しかし、ある日の夕方、彼の姿は消えていた。席には、彼が愛用したクッションだけが残されている。

エム氏がいなくなっても、彼が作り上げたMCPの仕組みは動き続けた。

同僚たちは、彼が残した仕組みを使うだけでなく、AIを仕事に活用するマインドを身につけることができたのだった。

おわりに

本記事では、AIとMCPで仕事が変革される可能性について、架空の会社の業務シナリオを通して見てみました。

実際に仕事に組み込む場合は考慮事項も多く今回のようにシンプルではありませんが、エポックメイキングな変化を起こす可能性は十分に感じられました。

MCPの課題

MCPを活用するにあたり、現時点では課題となる点も多くあると考えています。

まずは、プロンプトを通じた不確定なアクションです。

例えば、メールが下書きではなく送信されてしまう可能性や、Notionの異なるページを削除してしまう可能性などがあります。

更新を伴う処理で影響が大きいものについては、不安が残りますね。

また、ツールやコマンドを多く登録していくと、似たような機能や名前が競合してしまい、意図しない動作をするかもしれません。

LLMが曖昧な指示でも受けてくれる一方で、システム的な決まった動きを求める場合には不向きかもしれません。

セキュリティのリスクもあります。

非公式のMCPサーバには、なりすましやインジェクションなどのセキュリティリスクが含まれる可能性があります。

強い権限を持つMCPサーバは便利である反面、悪用された場合の影響も大きいものです。

果たしてMCPは全てのシーンで必要なのでしょうか。

より安全性が高い既存のアーキテクチャ、例えばAPI連携で十分対応できないのでしょうか。

利便性だけではなく、使いどころを見極めて適切に導入する必要があるはずです。

MCPの可能性

これまで単体でしか効率化できなかった仕事が、MCPを通して容易にインテグレーションされ、LLMにより対話的に指示ができるようになりました。

2025年8月の時点で数多くのMCPサーバが公開されています。

様々な会社がサービスをMCPに対応させ始めています。

これまで実現できなかったアイデアが、容易に実現できる時代にシフトしてきています。

一方で、コモディティ化されカジュアルに利用できるようになるには、まだ時間がかかると考えています。

どのようなテクノロジーなのか、何の役に立つのか。正しく理解し体感しながら、可能な範囲で利用していくような向き合い方が良いのではないでしょうか。